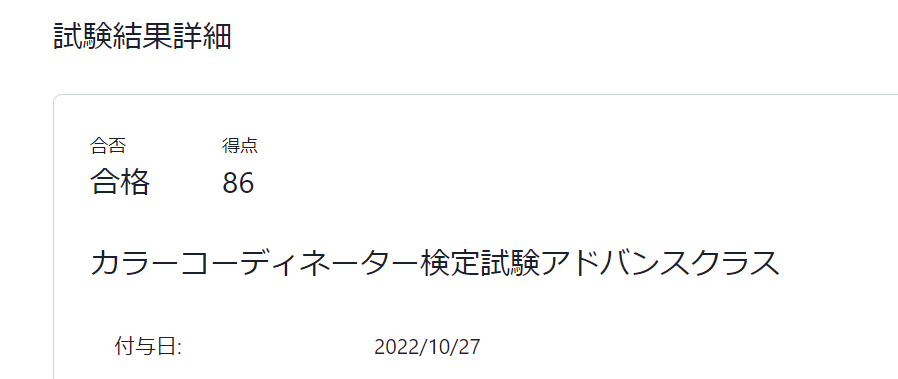

まい

まい資格好き主婦のまい(@maisawaco)です。

行政書士、宅建、FP2級、簿記3級、カラーコーディネーター2級・アドバンスクラス、色彩検定2級、福祉住環境コーディネーターなど15種類の資格を持つ資格好き。

資格ブロガー&ライター歴4年、現在はWeb制作会社のサポートデスク兼業。資格試験のノウハウを発信しています。

| 第58回、第59回2級3級 (スタンダード・アドバンスクラス) IBT・CBT方式試験申し込み期間 | 試験期間 | 受験料(税込) |

|---|---|---|

| 2025年5月16日(金)~5月27日(火) | 6月19日(木)〜7月7日(月) | 【アドバンスクラス】7,700円 【スタンダードクラス】3級5,500円 ※CBT試験はCBT利用料として 別途2,200円(税込)がかかります |

| 2025年9月19日(金)~9月30日(火) | 10月23日(木)~11月10日(月) |

年2回の受験シーズンがあるため、自分の都合にあわせてIBT(自宅や職場でオンライン受験)またはCBT(指定会場で受験)を選べます。

- カラーコーディネーター検定試験は独学でも合格できる理由

- おすすめの勉強法(教材・学習期間・実際の進め方)

- ネット試験(IBT/CBT)対策のポイント

- 試験の難易度・合格率

- 色の学びを深める裏技ツール・通信講座

本記事では2025年の最新情報を踏まえ、合格に必要な勉強時間や攻略法をわかりやすくまとめています。

カラーコーディネーター検定試験は独学でも合格できる!

カラーコーディネーター検定試験は独学でも合格できる!

まず結論から言うと、【スタンダードクラスもアドバンスクラスも独学合格可能】です。

- 難易度が比較的易しい

- 多肢選択方式で解答しやすい

スタンダードクラスは合格率80%前後、アドバンスクラスも50~60%台なので、学習時間を確保すれば十分合格ラインを狙えます。

穴埋めや記述式ではなく、選択肢から選ぶスタイルのため、ある程度暗記と理解をしていれば対応可能です。

もちろん一定の勉強時間は必要ですが、色に興味があれば独学でも十分カバーできます。

カラーコーディネーター検定試験の合格率は、スタンダードクラスの合格率は80%前後、アドバンスクラスは50%~60%程度と比較的高く、難易度が易しい試験となります。

もちろんちゃんと勉強する必要はありますが、独学でも十分に対策がとれる試験です。

まずは自信とやる気を持って試験に挑みましょう

カラーコーディネーター検定試験におすすめの勉強法

カラーコーディネーター検定試験を受験される方は、色についてすでに興味がある方がきっと多いはずです。

その興味を失わないまま勉強をコツコツ続けることができれば、合格は近づきます!

楽しく勉強をしながら一発合格を目指すために、おすすめの勉強法をご紹介していきます。

カラーコーディネーター検定試験の勉強法は、スタンダードクラスもアドバンスクラスも基本的には以下の通りです。

順番にご紹介していきます。

教材は、テキストと練習問題

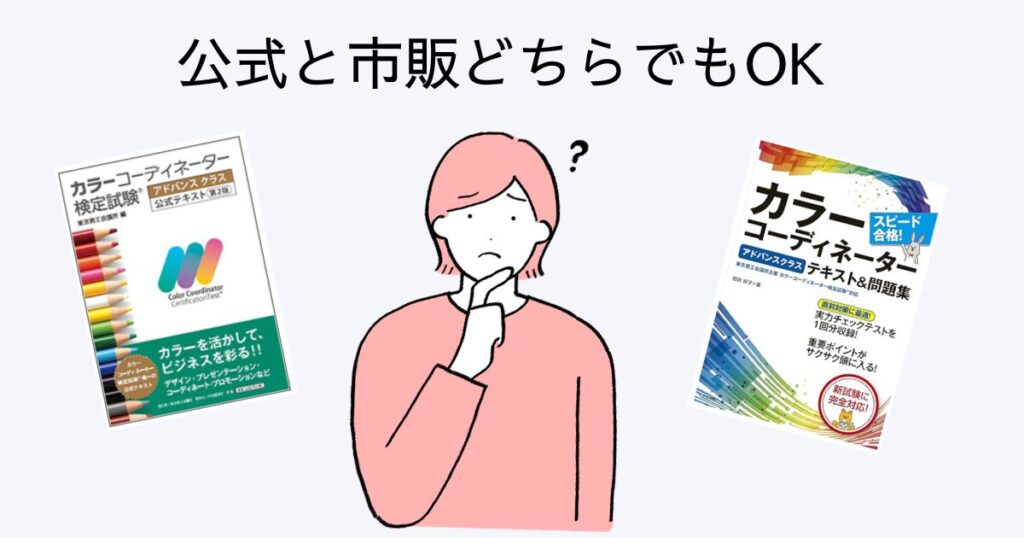

まず最初に、おすすめテキストを紹介します。

カラーコーディネーター検定試験の勉強に使う基本教材は、以下の2つです。

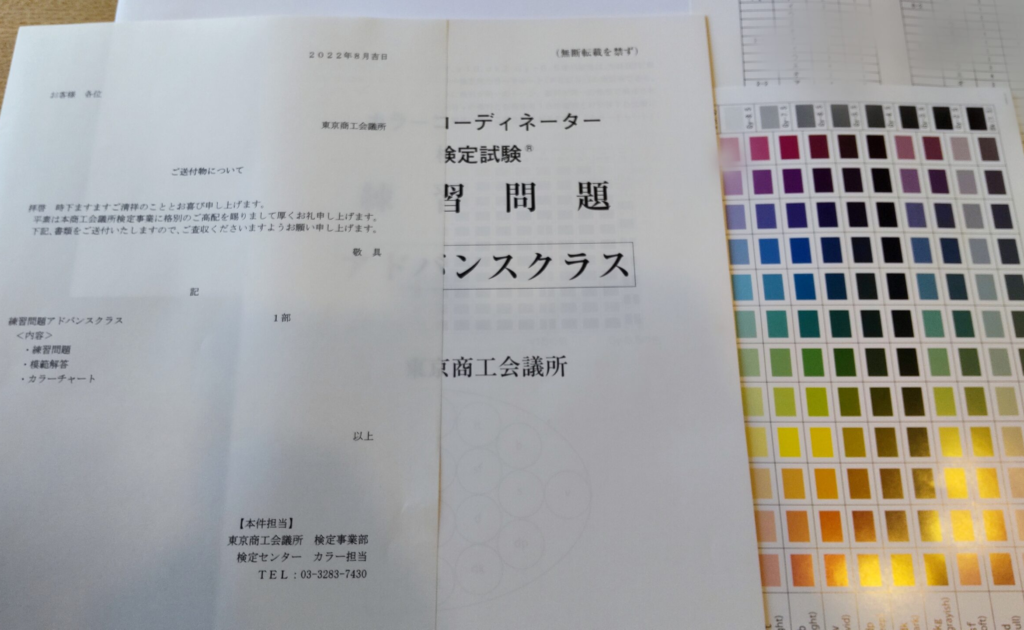

・テキスト(市販のものでも、公式テキストでもどちらでも)・練習問題(東京商工会議所に注文します)販売が終了しました

カラーコーディネーターの勉強は基本的にこの2つでOK。

テキストは、

・公式テキスト(試験実施団体の東京商工会議所から出されている)

・市販テキスト

の2種類がありますが、どちらでも大丈夫です。ボリュームや価格、読みやすさなどを基準に、ぜひご自身の好みによって選んでください。

どちらが良いか迷う方が多いですが、基本的にどちらでも合格できます!

おおよその目安ですが、最短距離で合格したい方は市販教材、すみずみまできっちり勉強したいという方は公式テキストを選びましょう。

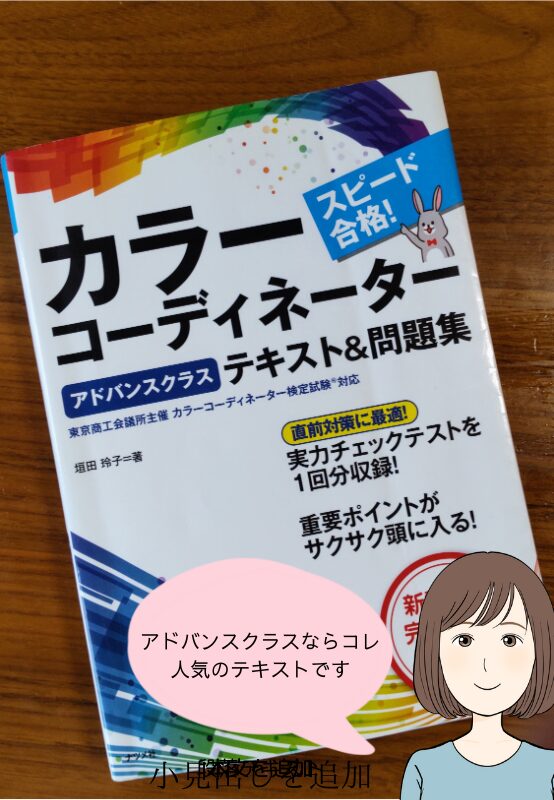

私はナツメ社「スピード合格!カラーコーディネーターテキスト&問題集」を使いました

私は、アドバンスクラスを受験するにあたって、ナツメ社の「スピード合格!カラーコーディネーター【アドバンスクラス】テキスト&問題集」を購入しました。

Amazonレビューでも高評価の多い充実した内容のテキスト。公式テキストよりも価格が安いのがうれしいポイントです。

各章ごとに練習問題がついているため、ちゃんと理解できているかをチェックしながら勉強をすすめることができます。

スタンダードクラスを受ける人に特におすすめです。

「この1冊で十分!」というほど、内容が充実しています。

スタンダードクラスのテキストはアドバンスクラスの2/3くらいの厚さ。より気軽に学べます!

アドバンスクラスはテキストと練習問題の両づかいが安心練習問題の販売がなくなりました

アドバンスクラスを受験される方は、過去問の販売がないためぜひ公式から出されている練習問題を活用しましょう。

と申し上げていただのですが、練習問題の販売もなくなってしまいました。

アドバンスクラスはスタンダードクラスより難易度が上がります。アドバンスクラス受験の方は、市販テキストの練習問題を行うか、自分で工夫してアウトプットする必要があります。

カラーコーディネーター検定試験のアウトプット法

練習問題を公開しているブログがある

オリジナルで練習問題を公開してくれているブログがあります。

ただ少し重たいので、ためしに使ってみて良ければぜひ活用ください。

ChatGPTなどの生成AIに問題を作ってもらうのも◎

ChatGPTなどの生成AIに問題を作ってもらうのもいいです!

ChatGPTやGoogleのGeminiなど、多くの生成AIは無料で使えるのでぜひ使用してみてくださいね!アプリ版はスマホで使えるので特にオススメ!

勉強時間の目安は50~100時間、期間は1~2ヶ月程度

カラーコーディネーター検定試験の勉強時間の目安は。50~100時間。期間は1ヶ月から2ヶ月程度です。

試験に合格できる勉強時間は、その人の前提知識(色について詳しいなど)や勉強の得意不得意、集中力などによってかわりますが、だいたいスタンダードクラスなら1ヶ月60時間程度、アドバンスクラスなら1ヶ月半から2ヶ月、時間は80時間ほどはほしいところです。

もちろん、50時間よりも短い時間合格できる人もいます。

ただ、計画を立てる時点では多めに時間をとり、無理のないで勉強できるようすることが大切です。

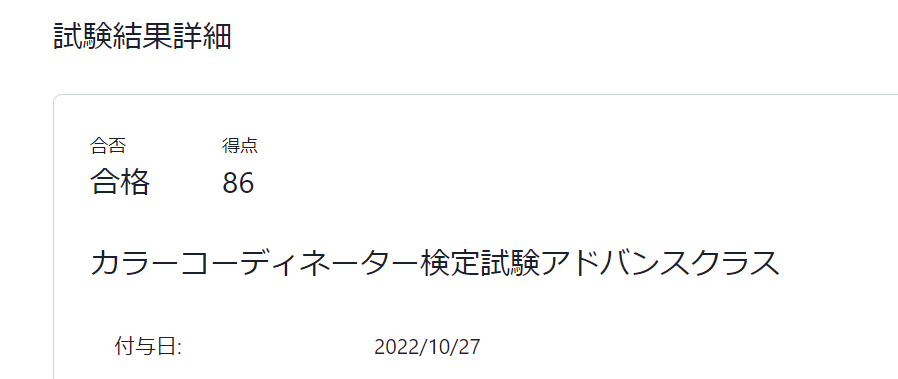

私はかつて2級を取っていたため、35時間の勉強時間でしたが、途中まで本当に間に合うのかドキドキしてしまい大変でした。

まったくおすすめできるものではありません。

みなさんは勉強時間を十分にとって、安心して受験に挑んでください。

勉強法は各章ごとざっとさらう→練習問題を繰り返す

カラーコーディネータースタンダードクラスのおすすめ勉強法をまとめました。

勉強期間1ヶ月半のおすすめスケジュール

勉強時間が1ヶ月半取れる場合のおすすめスケジュールは以下の通りです。

| 時期 | やること | 勉強時間(計50~100時間) |

|---|---|---|

| 1ヶ月半前~1ヶ月 | テキスト全体をざっと読む→章ごと読む→演習問題 | 1日30分 |

| 1ヶ月~2週間前 | 章ごと読む→演習問題をひたすら→2週目に | 1日30分 |

| 2週間前~1週間前 | これまでの流れの中で苦手箇所を重点的に | 1日30分 |

| 試験1週間前 | 練習問題(模試)→復習 | 1日1時間~2時間 |

| 試験3日前~ | 苦手ポイントの復習 | 1日2時間が理想 |

とにかく章ごとにざっと読み→演習→テキスト復習の繰り返しです。この繰り返しでいつの間にか力がついてきます。

勉強時間はまとめて取れなくてもOK。あいた時間にパッとテキストを開くくせを付ければ、1日30分はすぐにクリアできます。

試験前は「落ちたくない!」と気合が入り、グンと学習効率が上がるので、できるだけ時間を取りたいところ。

それまで不安だった箇所も、試験前にまとめて学習することで一気に理解できるようになりますよ!

テキストの読み込みと重要ポイントの抑え方

テキスト読みは、1回目はさらっと、問題を解いてから戻る際は気になる点を重点的に読むことが大切です。

また、最初は覚えられなかったり、頭に入ってこない気がしても気にせずどんどん前に進んでいくことも重要。

1回やったことはムダではなく、頭に残っています。テキストを最低2週、わからない箇所のみ3周4週と繰り返すことで、最初わからなかったところもスッと理解できる時がきます。

立ち止まらず、最後までテキストを進めていくこと。わからなくても良いので繰り返すことが、いつの間にか理解につながっていくのです!

カラーコーディネーター受験をさらに効率化する裏技ツール

カラーコーディネーターの勉強は、スタンダードクラスもアドバンスクラスも基本「テキスト」+「練習問題」でOKです。

しかし、この2つの教材での勉強で困ってしまったり行き詰ってしまったりした場合は、以下のツールも使ってみましょう!

特定のポイントについてネットやYouTubeで「キーワード」検索

テキストでは頭に入ってこないところは、ぜひネットやYouTubeでキーワード検索をしてみてください。

カラーコーディネーターの試験範囲は、印刷会社さんや計測機器メーカーさんの業務分野と重複している部分があり、企業のコラム等で解説されていることがあります。

中には、テキストより画像が多く、かなりわかりやすいものもあるのでとりあえず検索して損はないです

私は、デザインの歴史については、YouTubeで「デザイン解説/知識【やんちゃんねる】さんの、【ざっくり解説】「デザインの誕生」デザインの歴史」を見ました。こちらもおすすめです!

カラーコーディネーターの分野は、実際の写真や絵、図を見ることでイメージが湧き、学習が進みます。気になる方はぜひ検索してくださいね。

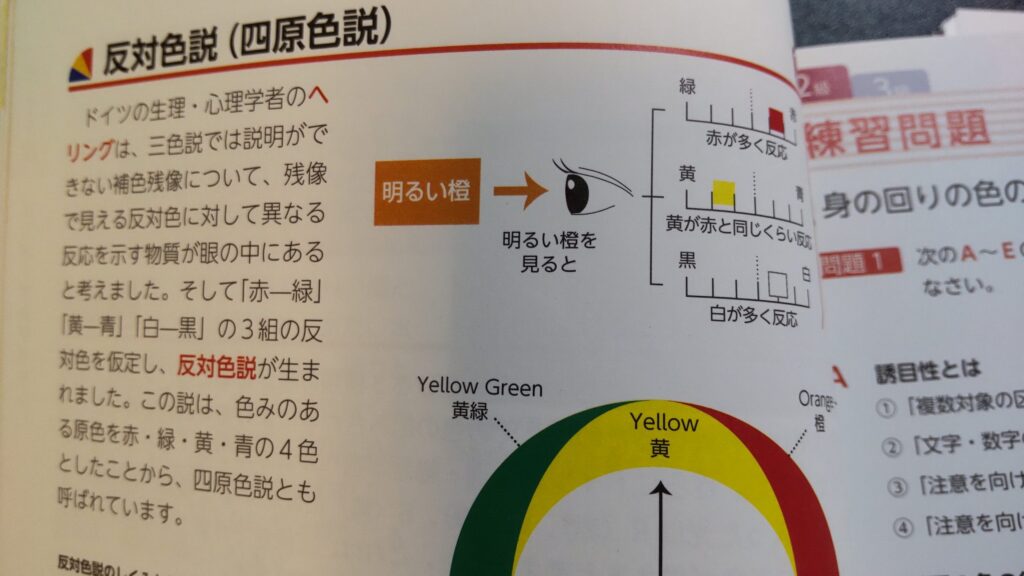

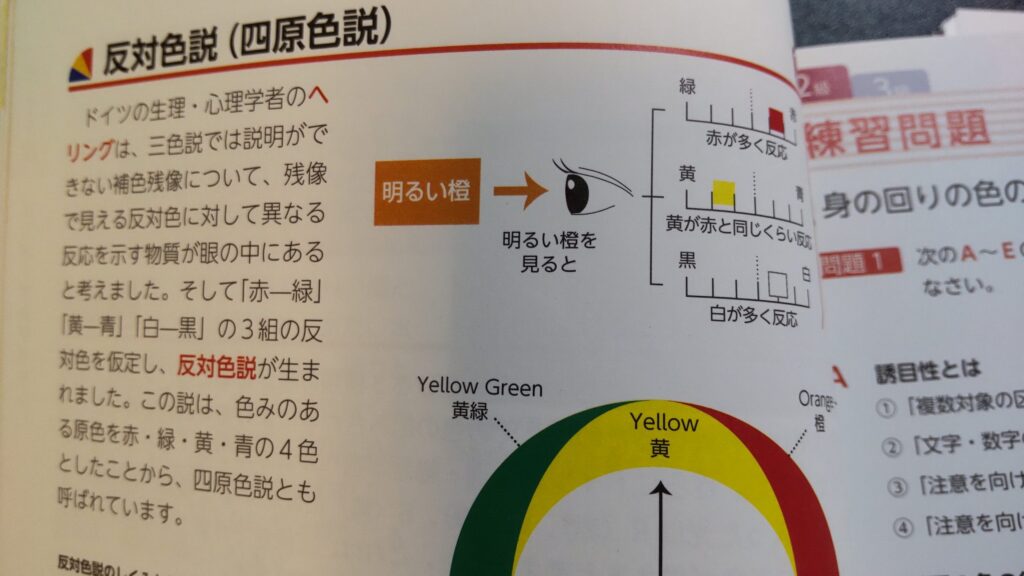

【アドバンスクラス】色彩検定のテキストで補強

公式テキストでも市販テキストでも、カラーコーディネーターアドバンスクラスのテキストが読みづらい、理解できないと感じたら色彩検定のテキストを読んでみましょう

色彩検定とカラーコーディネーター検定は色の見え方やコーディネーションなど、重複するポイントもあるのですが、さまざまな説明が色彩検定のテキストの方がわかりやすいです。

しかし、色彩検定を受ける予定がない場合に色彩検定のテキストまで購入するのは負担ですよね。

そこで、何かとりあえずかいつまんで概要を知れるものがあったらいいなと思い、十分ではありませんが今カラーコーディネーター検定用の学習ポイントを掲載した記事を書いています。内容を充実させて、学習のお手伝いができればいいなと思います。

ぜひチェックしてみてください。

ChatGPTなどの生成AIを先生にするのもおすすめ!

最近はChatGPTなどの生成AIを「先生」のように使い、学習の疑問点を解消する人が増えています。カラーコーディネーター検定試験の学習においても、分からない用語や理論の概要を質問したり、イメージがわきづらいテーマの例を出してもらうなど、さまざまな活用法が可能です。

具体例としては、

「○○という用語を子どもにも分かるように説明して」

「色彩管理をわかりやすく例えて教えて」

「デザインの歴史でポイントになりやすい年代やキーワードは?」

といった質問をすると、AIがわかりやすい説明をしてくれることもあります。

もちろん、AIの回答は必ずしも正確・最新とは限らないので、公式テキストや信頼できる資料を確認することが大前提ですが、学習のとっかかりや理解の補強にはとっても役立ちますよ!

通信講座もアリ!キャリカレのW合格指導講座

「独学が不安」「色彩検定も併せて取りたい」という方には、キャリカレの通信講座もおすすめ。

- 添削指導&サポート付きで安心

- 万が一不合格でも全額返金(要件を満たせば)

- 合格後の次講座無料など特典もある

カラー系の通信講座は他にもありますが、カラーコーディネーター検定に対応しているのはキャリカレのカラーコーディネーター

色の2大資格色彩検定とのW合格を目指せるのはカラーコーディネーター

※ユーキャンのカラーコーディネート講座は、パーソナルカラリスト検定対応なので注意してください。

キャリカレのカラーコーディネーターW合格講座はわかり易い教材と、添削指導、サポートで安心して合格が目指せます。

しかも、要件を満たせば、万が一不合格なら全額返金、合格すると次の講座の受講料が無料という特典付き。

不合格でもお金が返ってくるなら、気軽に始めることができるね。

私も今回カラーコーディネーター検定と色彩検定をほぼ同時に受けてみて、それぞれ資格の特徴があるし、2つの試験範囲にはかぶらないところもあるので、両方の取得はすごくいいなと感じました。

独学に苦手意識のある方、色の学びをじっくり深めたい方は検討してみてください。

資料請求もちろん無料。デジタルパンフレットは今スグ見れます!おすすめ通信講座は「資格のキャリカレ」

\お得な割引キャンペーン中/

ネット試験(IBT/CBT)を把握しておくと安心

カラーコーディネーター検定試験は、ネット試験形式です。CBTでは各試験会場のPC、IBTでは職場や自宅のPC、今年度からは提携の「快活クラブ」での受験も可能になりました。

IBT試験ははじめやり方に少し戸惑いますが、慣れてしまえば会場試験よりもリラックスして受験できます

ネット試験は事前にどんなものか把握しておくだけで、ずいぶん安心して受けられるので、ぜひ公式ページ等で内容を把握しておきましょう。

試験当日に不安のある方、IBT試験対策をしたい方はぜひこちらの記事も読んでみてください

カラーコーディネーター検定試験の難易度と合格率

カラーコーディネーターの難易度はざっくりいうと以下のようになっています。

アドバンスクラス:やや易しい〜普通

スタンダードクラス:易しい〜やや易しい

上級クラスのアドバンスクラスでやや易しい〜普通、初心者向けのスタンダードクラスで易しい〜やや易しいという難易度です。

2020年のリニューアルによって、難易度が普通(FP2級や宅建、簿記2級などが含まれる難易度)とされていた1級が廃止されました。アドバンスクラスは1級より出題範囲が狭く出題形式も記述ありからオール選択式になり、難易度が易しめになっています。

「易しい」って具体的にどれくらいか知りたいな

カラーコーディネーター検定試験の合格率

では、カラーコーディネーター検定の合格率を見ていきましょう

【スタンダードクラス】

| 試験回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 2024年第2シーズン【第57回】 | 2,130人 | 1,512人 | 71.0% |

| 2024年第1シーズン【第56回】 | 2,029人 | 1,596人 | 75.0% |

| 2023年第2シーズン【第55回】 | 2,421人 | 1,785人 | 73.7% |

| 2023年第1シーズン【第54回】 | 2,832人 | 2,118人 | 74.8% |

| 2022年第2シーズン【第53回】 | 2,028人 | 2,295人 | 81.2% |

| 2022年第1シーズン【第52回】 | 3,089人 | 2,448人 | 79.2% |

| 2021年第2シーズン【第51回】 | 2,547人 | 2,112人 | 82.9% |

| 2021年第1シーズン【第50回】 | 2,181人 | 1,832人 | 84.0% |

| 2020年第2シーズン【第49回】 | 4,210人 | 3,044人 | 72.3% |

【アドバンスクラス】

| 試験回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 2024年第2シーズン【第57回】 | 1,222人 | 558人 | 45.7% |

| 2024年第1シーズン【第56回】 | 1,325人 | 600人 | 45.3% |

| 2023年第2シーズン【第55回】 | 1,230人 | 582人 | 47.3% |

| 2023年第1シーズン【第54回】 | 1,061人 | 537人 | 50.6% |

| 2022年第2シーズン【第53回】 | 1,085人 | 638人 | 58.8% |

| 2022年第1シーズン【第52回】 | 975人 | 613人 | 62.9% |

| 2021年第2シーズン【第51回】 | 764人 | 471人 | 61.6% |

| 2021年第1シーズン【第50回】 | 494人 | 324人 | 65.6% |

| 2020年第2シーズン【第49回】 | 1,115人 | 561人 | 50.3% |

スタンダードクラスの合格率は80%前後、アドバンスクラスは50%程度となっています。

アドバンスクラスは合格率50%程度とはいえ、きちんと勉強すれば十分合格可能。まずはテキストと練習問題の反復で合格点を確実に狙えます。

カラーコーディネーター検定試験について

カラーコーディネーター検定試験は、東京商工会議所が主催する検定試験です。カラー系の資格は10個以上ありますが、色彩検定と並んで色の2大検定と呼ばれるもので、色の資格の中で知名度が高く試験規模が大きいのが特徴です。

どちらも色について総合的に学べますが、傾向としては色彩検定はファッション系、カラーコーディネーターは製品配色などの工業系寄りの試験になります

試験形式など

カラーコーディネーター検定試験は、年2回のシーズン期間内にネット試験にて行われます。受験資格はなく、誰でも受験することができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 試験日程 | 6,7月シーズン 10月シーズン |

| 受験方式 | IBT方式 CBT方式 |

| 受験資格 | なし |

| 受験料 | アドバンス:7,700円(税込) スタンダード:5,500円(税込) ※CBTには手数料2,200円が別途かかります |

| 試験形式 | マークシート式、多肢選択式(四肢択一) |

| 問題数 | ※全100問(20問×5題) |

| 制限時間 | 90分 |

| 合格ライン | 70%以上 |

| 出題範囲 | 【アドバンスクラス】ビジネスにおける色彩の活用事例など幅広い知識 ・カラーコーディネーターの実務 ・色の見えの多様性とユニバーサルデザイン ・色をつくり、形をつくる 色材、混色から画像へ 等 【スタンダードクラス】日常から見た色彩に関する基礎的な知識 ・生活と色の効用 ・色を自在に操る方法 ・きれいな配色をつくる 等 |

| 受験時の持ち物 | ・身分証明書(本人確認のため) ・スマホ、携帯電話(緊急連絡先として) ・東京商工会議所より送付したカラーチャート |

※問題数は現状100問ですが、公式には発表されていないため、受験回によって変わる可能性があります。

カラーコーディネーター検定試験は、多肢選択式のマークシート方式。正答だと思う解答を選んでいきます。記述などはないので試験形式的には易しいですが、70%以上で合格のため一夜漬けなど超短期の詰め込みでは合格が難しい試験です。

また、受験はIBT方式(自宅や会社のパソコンで受験)とCBT方式(全国のテストセンターのパソコンで受験)が選べ、年2回の受験シーズン内で日程があいていれば、自分の都合の良い日時に受験をすることが可能です。

尚、1つのシーズンでスタンダードクラスとアドバンスクラスの併願はできますが、1つのクラスにつき1シーズン1回しか受験をすることができません。

IBTとCBTで都合が良い方を選べるのはとても便利ですね。

多肢選択方式で、受験の仕方についてはあまり難しさを感じません

カラーコーディネーター検定は解きやすい多肢選択方式

また、現在カラーコーディネーター検定は全て多肢選択方式が採用されています。(従来の1級には記述問題がありました)記述式向けの特別な対策は必要なく、勉強しやすい試験です。

当日はわからなくても、よーく考えて選択するのよー!

独学でもコツコツと勉強することで合格を勝ち取ることができるでしょう。

スタンダード・アドバンスクラスの試験範囲

・生活と色の効用

・色を自在に操る方法

・きれいな配色をつくる

・色を美しく見せる光のマジック

・背景色を上手に使って色の見えを変えてみよう

・色で売り上げをアップするために

色に関する基礎的な内容を学ぶことができますね。学習の後半では実践的な課題もできてきます。

アドバンスクラスの勉強内容も見てみよう!

●カラーコーディネーターの実務

・カラーコーディネーターの実務とは何か?

●色の見えの多様性とユニバーサルデザイン

・色の見えの多様性

・カラーユニバーサルデザインの考え方

●色を作り、形をつくる ー 色材、混色から画像へ (※ここから↓)

・色をつくる

・形をつくる

●色彩と照明計画

・人工光源の照明と分光分布

・照明の明るさと色、そして見え方

●表色系と測色方法 および色彩管理の手法

・CIE表色系

・色差の表示方法

・色の測色方法

・色彩管理

●安全色彩

・視認性

・誘目性

・識別性に配慮した安全色 (※ここらへんまで苦手です↑)

●製品の色彩調査手法ー色彩分析と心理評価

・色彩分析と心理評価

●さまざまな配色用語と実際

・配色の構成要素

・色彩調和と配色用語

●ファッションカラーと色彩計画の諸条件

・ファッションビジネス

・ファッションにおける色彩業務

●メイクアップ製品の色彩設計・管理とカラーコーディネーション

・メイクアップ製品の色彩

・メイクアップ製品の色を創る

・メイクアップ製品の色を選び、コーディネートする

●インテリア製品の色彩の特徴とカラーコーディネーション

・インテリア製品の色彩の特徴

・インテリアにおけるカラーコーディネーション

●プロダクツ製品の色彩的特徴

・プロダクツにおける色彩の魅力と流行の関係

・プロダクツのカラーデザイン ー 実例とその考え方

●環境色彩

・建築デザインにおける色彩デザインの考え方

●効果的なプレゼンテーションを生み出すカラーコーディネーション技術

・ビジュアルコミュニケーションとスライド制作

・グラフィックにおけるカラーコーディネーション

●近現代のデザインとカラーの歴史

・19世紀末から20世紀初頭にかけてのデザイン

・抽象・前衛、アールデコ、モダンデザイン

・価値観の転換、ポストモダン、ニーズへの対応、創造と調和

●ファッションカラーの変遷と時代背景

・所有することがステータスだった時代の色彩

・生産者主導型から生活者主導型の市場へと変わっていく時代の色彩

・多様化、複雑化した時代の色彩

【まとめ】2025年版:カラーコーディネーターは独学OK!サクッと合格を目指そう

≪最後にポイントをおさらい≫

- 独学合格OK:スタンダードクラスは80%前後の高合格率、アドバンスクラスは約50%でも十分狙える

- 勉強時間目安:1~2ヶ月、50~100時間ほど

- 教材:公式or市販テキスト+公式練習問題(特にアドバンスクラスは必須)

- 学習ステップ:テキストざっと読む→問題解く→テキストに戻るの繰り返し

- ネット試験対策:IBT/CBTの受験手順を事前に把握し、当日は慌てず受験

色の学習は実生活や仕事にも活かせて楽しいです。2025年こそカラーコーディネーター検定試験に挑戦し、色のプロを目指しましょう!応援しています。

以上、2025年最新版のカラーコーディネーター検定試験の独学勉強法でした。ぜひ参考にしてみてくださいね