ブログ案内犬しろちゃん

ブログ案内犬しろちゃんカラーコーディネーターと色彩検定どっち受ければいいか迷う~!

カラーコーディネーター検定と色彩検定はどちらもおすすめ。自分に合った方を選んでね。選び方をお伝えします

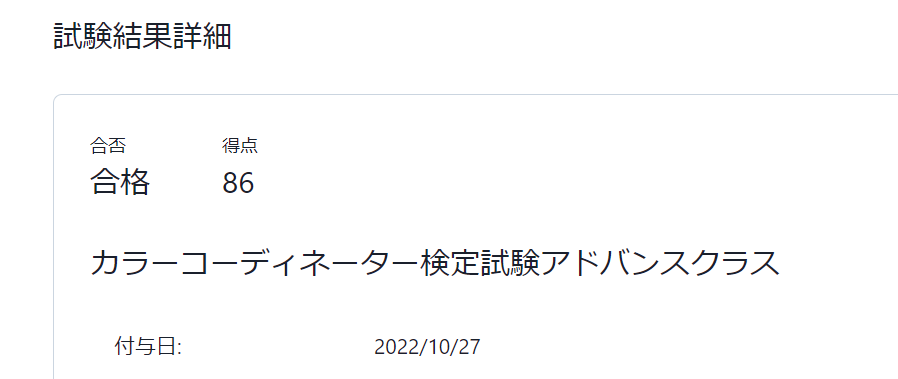

こんにちは。資格好き主婦のまい(@maisawaco)です。カラーコーディネーターは2級とアドバンスクラスを持っています!色彩検定は結果待ち!出題数200問前後で6問間違えただけだからおそらく合格しているはず!

今回は色の2大検定と呼ばれる「カラーコーディネーター検定」と「色彩検定」について、2つの資格の違いやおすすめポイント、勉強法についてお伝えしていきます。

色の資格を取得したいと考えている方は、ぜひチェックしてみてくださいね

カラー系の資格はたくさんある、目的に合わせて選ぼう!

色に関する資格は、カラーコーディネーター検定や色彩検定以外にもたくさんあります。

まずはどんな資格があるのかざっと見ていきましょう

カラーコーディネーター検定や色彩検定よりも受けたい検定があるかも!

| 検定名称 | 主催団体 | 特徴 | 規模・受験地 |

|---|---|---|---|

| 色彩検定 | 色彩検定協会(旧全国服飾教育者連合会) | 総合(やや服飾系) | 3級 26,056人 全国11エリアで実施 |

| カラーコーディネーター検定 | 東京商工会議所 | 総合(やや工業系) | 3級 6,397人 2021年度よりCBT会場、IBT試験 |

| ADEC色彩士検定 | ADEC(全国美術デザイン教育振興会) | 総合(ややデザイン系) | 公表なし 全国 |

| 色彩技能パーソナルカラー検定 | 日本パーソナルカラー協会 | パーソナルカラー | 公表なし |

| パーソナルカラリスト検定 | 一般財団法人日本カラリスト協会 | パーソナルカラー | 公表なし 全国13か所、及び団体校 |

| 色彩活用パーソナルカラー検定 | 一般社団法人日本カラーコーディネーター協会 | パーソナルカラー | 公表なし |

| ファッション色彩能力検定 | 財団法人日本ファッション教育振興協会 | 服飾系 | 公表なし |

| デジタル色彩士検定 | 日本カラーイメージ協会 | Web系 | 公表なし ネット試験 |

| カラーデザイン検定 | 国際カラーデザイン協会 | デザイン系 | 公表なし ネット試験 |

| 色彩福祉検定 | 一般社団法人日本色彩環境福祉協会 | 福祉系 | 公表なし 団体及び在宅 |

| 色彩活用ライフケアカラー検定 | 一般社団法人日本カラーコーディネーター協会 | 福祉系 | 公表なし 全国10か所及び団体 |

色の資格は、すべて民間の検定(民間資格)です。色に関する協会が主催しているものが多く、同じ色に関するものでも、検定によって目的とするもの、主になる分野が異なります。

各検定についてもう少しだけ説明していきます。

カラーコーディネーター検定

カラーコーディネーターは東京商工会議所が主催する検定試験の1つです。1995年から実施されている歴史ある資格で、2020年にリニューアル。それまでの1級2級3級の3段階から、アドバンスクラス、スタンダードクラスの2段階の試験になりました。

試験もネット試験化し、自宅や会社のパソコンから挑戦できる、とても受験しやすい検定試験です。

色彩検定とともに色の2大検定と呼ばれている試験だね

試験内容は色に関する総合的なものですが、若干製品の色彩設計など工業よりという特徴があります。

色彩検定

色彩検定は1990年に実施されたカラーコーディネーターよりもさらに歴史ある検定試験で、受験者も色の資格で最も多いのが特徴です。

かつては「ファッションコーディネート色彩能力検定」という名前であった通り、服飾がメインであった資格ではありますが、現在ではファッションに関する色彩技術、心理ほか色にまつわる幅広い知識を理論的・系統的に学ぶことができます。

色彩検定は1級~3級、そして色のユニバーサルデザインを学ぶUC級が設定されています

カラーコーディネーターと色彩検定はどちらも春夏と秋の年2回、受験期が設けられています

ADEC色彩士検定

色彩検定と似ている「色彩士検定」。こちらもカラー系の資格で比較的有名なものです。

色彩士検定は1級が合格率10%~30%と難易度が若干高めなのが特徴です。色彩検定がどちらかというとファッションをメインにしているのに対し、色彩検定はファッションに加え、デザイン、グラフィック、環境の分野で活かす色彩センスを学べる試験です。

パーソナルカラリスト検定

パーソナルカラリスト検定は、カラーコーディネートの知識の中でも「人」に注目したパーソナルカラーを中心に学べる資格です。髪や肌の色、瞳の色などから似合う色を選ぶ知識・技術を身に着けることで、洋服選びやメイク選びに役立ちます。

ファッション、化粧品、ネイル・ヘアメイク、ブライダルなどの分野で活かすことができるでしょう。

1級から3級まであり、2級3級は受験資格はありませんが、1級は2級の合格が受験要件です。

色彩技能パーソナルカラー検定

色彩技能パーソナルカラー検定は2002年に始まった、パーソナルカラーに関する検定の中では最も歴史のある資格です。一般的なパーソナルカラーの知識に加えて、美しさを演出するための「色彩効果」理論を学ぶことができます。

モジュール1~3に分かれ(1が初級、3が上級)モジュール2を受験するにはモジュール1の合格が(モジュール1と2は併願も可)モジュール3を受験するには、モジュール1・2両方の合格が必要です。

前述のカラーコーディネーターと色彩検定に色彩技能パーソナル検定、または色彩士検定が入り、色の三大資格となることもあります。

自身に似合う色を知りたい場合はパーソナルカラリスト検定か、パーソナルカラー検定を受験するのもいいですね。カラーコーディネーター試験や色彩検定を受験して、色の基礎知識を身に着けてからパーソナルカラーの専門的な知識を身に着けるという道もあります

カラーコーディネーター検定と色彩検定が人気資格!

カラーに関する資格については、自分の目的に合わせた資格を選ぶのが得策です。しかし、まずは基礎知識を身に着けた上で専門性に特化した資格を取得したいと思っていたり、どれを受けたら良いか決められなかったりする人もいらっしゃるでしょう。

そういった方は、色の基礎について総合的に学べる資格、ビジネスでもプライベートでも使える色の知識を幅広く学べ、なおかつ知名度がある資格を受験するのがおすすめです。

そういった面でのイチオシは、やはり

「カラーコーディネーター検定」

と

「色彩検定」

になります。

どちらも受験者が多く知名度があり、総合的にカラーについて学べる資格です。就職・転職で活かそうと思っていたり、日常生活に色の知識を取り入れたいと思っている方にもぴったりでしょう。

カラーコーディネーター検定と色彩検定選ぶポイント

でもでも、ぼくが気になるのはカラーコーディネーター検定と色彩検定だったらどっちがいいのって話

どちらもおすすめなので、これから挙げる点をみて、自分がいいなと思った方を選ぶといいよ

カラーコーディネーター検定と色彩検定はどちらも同じくらいのおすすめ度です。あとは、さまざまな項目から現在の自分に適した方を選びましょう!

資格の目的をチェック

カラーコーディネーター検定と色彩検定は、数あるカラー系の資格の中でどちらも「基礎的」で「総合的」に色について学べる資格です。

その中で若干差はあります。

カラーコーディネーターはどちらかというと「工業系」と言われており、製品の色やインテリア、デザイン、グラフィック等で色の知識を使いたい場合により適しているでしょう。

私は受験してみて、特に製品販売や商品のマーケティングなど、ものづくりや販売の分野に適していると感じました

一方の色彩検定は、もとはファッションに関する色の知識だけあり、ファッション分野で活かせる知識が豊富です。色の名前や配色のポイントも覚えることができます。

受験者もアパレルなどの小売業や、サービス業の人が多いね

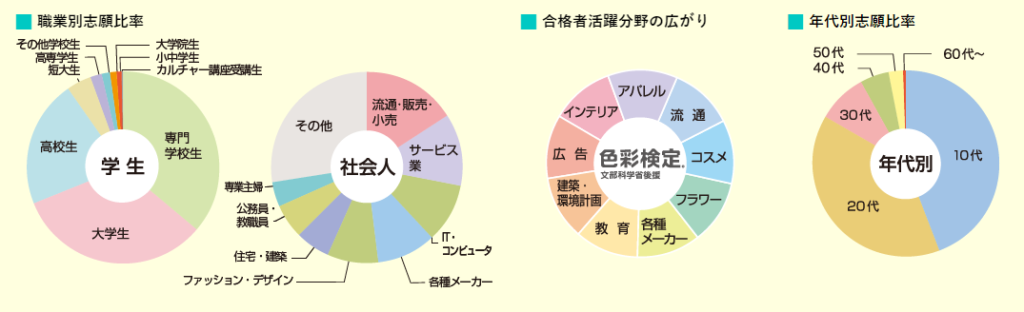

【色彩検定の受験者分布】

ちなみに、こちらのグラフですと若い世代の方が多い印象ですが、一般試験では4、50代の男性や私と同世代(30代~40代)の女性など、幅広い年齢層・性別の方が受験されていました

色彩検定は団体受験(職場や学校単位で受験できる制度)ができるので、高校生や学生など10代の受験が多いんだよね

メーカーや印刷業など工業の分野で色の知識を活かしたい場合は、どちらかというとカラーコーディネーター、アパレルやインテリア販売などで色の知識を活かしたい場合は、どちらかというと色彩検定がおすすめです。

とはいえ、あくまで傾向のお話で、基本的には基礎的な知識傾向。どちらも総合的に色について学べることには変わりありません。そして私は個人的にはちょっと学ぶ分野がずれるので、両方取得するのもいいかなと思います

知名度をチェック

カラー系の資格の中でカラーコーディネーター検定と色彩検定は、どちらも高い知名度を誇っています。2大検定と言われるだけあり、知名度は同じくらいの印象でしょう。

しかし、実際の受験者数を見ると色彩検定の方が多くなっています。色彩検定はファッション分野の学生など、団体で受験する人も多いためです。

| 色の2大メジャー検定 | 主催 | 受験者数 |

|---|---|---|

| カラーコーディネーター検定 | 東京商工会議所 | 約1万人 |

| 色彩検定 | 色彩検定協会 | 約4万人 |

受験者数は大きく異なりますが、カラーコーディネーター検定が社会人の受験者が多いためか知名度はそんなにかわらないように感じます

ちなみに、色彩検定の方は「文部科学省後援」という文字も見られるため、何となく権威性が高いようにも見えますが、文部科学省後援は申請すればほとんどもらえるので、そちらはそんなに意味はありません。

文部科学省の推進したい内容に沿っていればかなりマイナーな資格でももらえます

ただやはり業界で多くの人が受験経験のある資格の方が有利にはなりやすいでしょう。ファッション系の業界に進みたい場合や、志望する企業等で色彩検定が推奨されている場合は色彩検定、製品の色彩設計や商工会議所系の資格が評価されている場合はカラーコーディネーター検定の受験がおすすめです。

勉強・受験のしやすさをチェック

実際に資格を取ろうと思った際に、どちらほうが負担が少ないかで選ぶこともできます。

カラーコーディネーター検定は、自宅や職場で受けられるIBT方式を採用していて便利です。また、自宅等にパソコンがない場合は全国に設けられた試験会場で、インターネットを通して受験できるCBT方式も採用されています。

- インターネット環境があり(Webカメラ搭載など条件あり)、受験に適した環境ならばどこでも受験可能

- 採点がすぐに行われ、その場で合否がわかる

- 平日も受験可能

- 受験シーズンが設けられ、受験はシーズンごと各クラス1回限

私はIBT方式で受験しました。どのような雰囲気か知りたい場合は、ぜひこちらの記事をご覧ください

色彩検定は全国11のエリアで複数の受験会場を設けています。県庁所在地はじめ、大きな都市では受験会場が設けられているため、都会の方はそれほど受験に難しさは感じないかもしれません。

私も田舎者ですが、市内にギリギリ受験会場があってよかったです……

でも同じ県内には電車で1時間くらいかかる人もいると思う……ちょっと大変かも

受験のしやすさで選ぶのも大切ですね。

色の基礎を身に着けたいなら色彩検定3級

色についての知識の基礎を効率的に学びたいなら、色彩検定の3級の受験がおすすめです。難易度も易し目で丁度良く、色彩に関する知識がまとまっています。

近くに受験会場がないという方は、無理に色彩検定ではなくカラーコーディネーターのスタンダードでも良いと思います

難易度が低め、わかりやすいのは色彩検定

難易度的には色彩検定の方が簡単な印象です。学ぶ内容の難しさもそうですが、カラーコーディネーターはテキストが小難しく(細かい)、うんちく系が多い、範囲が広いのが特徴です。

色彩検定の方が試験範囲が簡潔なので、市販教材で勉強をしても公式テキストで勉強をしても一定の難易度でそう難しくはありません。

カラーコーディネーター検定試験も難易度的にはそう難しくないのですが、公式テキストが色彩検定と比較して同じことを説明していてもわかりづらく、難しく感じてしまうこともあるでしょう。

試験に絶対に落ちたくない、楽しくなるべく気楽に勉強したいなら色彩検定がおすすめです。

カラーコーディネーター検定と色彩検定の試験概要

カラー系の資格についてイメージがわいてきたところで、各検定の試験内容について少し説明をしていきます。

どちらを受験するか考えてみてくださいね

カラーコーディネーター検定の試験内容

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 受験資格 | なし |

| 試験実施時期 | 7月シーズン、10月シーズン |

| 検定料 | アドバンス:7,700円(税込) スタンダード:5,500円(税込) ※CBT方式は手数料2,200円が別途かかります |

| 受験会場 | IBT方式にて各自のパソコン(自宅・職場) またはCBT方式で全国に設けられた会場(パソコンスクールなど) |

| 試験方式 | マークシート式、多肢選択式(四肢択一) |

| 問題数 | ※全100問(20問×5題) |

| 制限時間 | 90分 |

| 合格基準 | 70%以上 |

| 出題範囲 | 【アドバンスクラス】ビジネスにおける色彩の活用事例など幅広い知識 ・カラーコーディネーターの実務 ・色の見えの多様性とユニバーサルデザイン ・色をつくり、形をつくる 色材、混色から画像へ 等 【スタンダードクラス】日常から見た色彩に関する基礎的な知識 ・生活と色の効用 ・色を自在に操る方法 ・きれいな配色をつくる 等 |

カラーコーディネーター検定は、年2回のシーズンで受験できます。インターネットからの申し込みで、受験日も時間もある程度融通がきくのがうれしいですね。

マークシート式の多肢選択式で、現状四肢択一となっています。

70%以上で合格なので、すごく難しいわけではありませんが、きちんと勉強しなければならない印象です

色彩検定の試験内容

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 受験資格 | なし 誰でも受験できます |

| 試験実施時期 | 2級・3級およびUC級:6月、11月 1級:一次試験は11月、二次試験は12月 |

| 検定料 | 1級:15,000円 2級:10,000円 3級:7,000円 UC級:6,000円 |

| 試験会場 | 全国11エリアの会場、1級2次は8エリア※会場一覧はこちら |

| 試験方式 | 1級:1次マークシート(一部記述式)、2次記述式(一部実技) 2級:マークシート(一部記述式) 3級:マークシート方式 UC級:マークシート(一部記述式) |

| 試験時間 | 1級:各80分 2級:70分 3級:60分 UC級:60分 |

| 合格基準 | 得点率70%前後 ※難易度により調整あり |

色彩検定は、2級以下はマークシート方式がメイン。得点率は約70%前後で合格できます。難易度調整があり、受験回によって合格点はかわってきます。

1級は記述もあり、実技もあるため難易度が高いイメージですね

UC級ってなに?

UC級は、2018年に新設された「ユニバーサルデザイン」の知識を問うの級です。色覚の多様性に配慮した色使い、デザインを実践できる知識を問う目的で設置されました。

色覚異常の方や、加齢によって色の見え方が異なる人にも配慮した色使いができるような知識の習得を目指します。

カラーコーディネーターと色彩検定の勉強の仕方

色彩検定、カラーコーディネーター検定は独学でも勉強可能

色彩検定、カラーコーディネーター検定は共に独学でも勉強できます。

私自身もカラーコーディネーターの2級を独学で学びました

独学の場合、使用テキストは

- 公式テキスト(東京商工会議所)

- 市販テキスト

のどちらかになります。

公式テキストのメリット・デメリット

公式テキストを使用するメリットは、本番の出題は公式テキストの内容をもとに作成されているため、問題に近い内容をダイレクトに学べることです。

デメリットは、内容が小難しくわかりづらいこと。資料集のような感じで読みにくさを感じる方も多いです。ただこの情報量の多さは、カラーについての辞書的なものとして、その後も使用できるという評判もあります。

市販テキストのメリット・デメリット

一方市販テキストを使用するメリットは、わかりやすさを重視して作られていることです。公式テキストが読みづらい分、市販テキストは要点をまとめてわかりやすくなっています。

デメリットはやはり細かい部分は省略されていること。公式ではないため、本番の問題とリンクしづらい面も出てくるかもしれません。

私のおすすめはコレ

勉強慣れしている方→公式テキストのみでOK

勉強が苦手な方→まずは市販テキストから

です。

公式テキストも基本は読み込む学習でOKのため、勉強慣れしているならそこまで抵抗はないと思います。

ただ、勉強があまり得意でない方はちょっとでも「難しい」と感じると苦手意識が出てしまいます。そのため市販テキストの購入が無難だと感じます。

テキスト読み→問題集の練習でOK

勉強の流れは、テキストざっと読み→問題集で実際の問題を解いてみるでOK。

ポイントはテキストはカンペキにしないで、その前に問題に取り組んでみることです。

実際の問題を解いた見た方が、要点が掴みやすく、記憶にも残ります。

正答率は低くてももちろんかまわないので、問題集はなるべく早いうちに解くようにしましょう!

おすすめの通信講座

カラーコーディネーターと色彩検定のどちらも興味ある。いずれはどちらも取りたい。教材選びで失敗したくない!という方には通信講座もおすすめです。

カラー系の通信講座もたくさんあります。おすすめできる通信講座をご紹介します。

2大検定のための通信講座ならキャリカレ

基本的に「カラーコーディネーター検定」「色彩検定」のどちらも独学で勉強可能。合格できます。しかし、独学には不安があったり、色についてじっくり丁寧に学びたいという方には通信講座もおすすめです。

基本的は独学をおすすめしている私だけど、今年に限ってはカラーコーディネーター検定がリニューアル&IBT化と変化の時期で不安があっても仕方ないと思う…

ただ検定に合格するだけでなくて、色についてきちんと知識をつけたいという方も通信講座が良いね

カラー系の通信講座もいろいろありますが、二大検定にマッチしているのはキャリカレのW合格指導講座です。

二大検定対策ができるのはキャリカレだけ!

- 不合格なら全額返金、合格すれば次回の講座を無料で受講できる二大保証

- 講義をスマホで受講できる

- カラリストによるカラー診断も無料

- 受講から12か月のサポート

キャリカレの一番の特徴は不合格なら全額返金。ごうっかうすれば次回の講座を無料で受講できるというびっくり保証です。

正直、通信講座の受講料ってちょっとお高いですよね。でも不合格でも全額保証。合格したら自分で講座を選んで、それが無料で受けられるならとっても嬉しい…

ノーリスクで安心にスタートできるね!

気軽に資料請求できるので、気になる方はぜひキャリカレをのぞいてみてくださいね

色の知識を身に着けて生活を充実させましょう

カラーコーディネーターと色彩検定はどちらも知名度が高く、人気の資格です。基礎的で総合的な色の知識を扱っているので、どちらを選んでも確かな知識・技能が身につくでしょう。

あとは、受験のしやすさや傾向などから自分に適した方を選ぶのがおすすめです。

勉強方法は独学でもOK。コツコツ1~2カ月程度勉強すれば、合格の実力をつけることができます。

どちらも受験しようと思っている方、確かな教材で自信を持って試験に挑みたい方は通信講座がおすすめ。キャリカレのカラーコーディネーターW合格講座なら、リスク少なく勉強を始めることができますよ。

どちらの資格を選んでも後悔しません

両方でももちろんOK(私はそうします)

楽しんで勉強をするのが一番です。

どうか受験したい資格を見つけて、仕事や私生活に活かし、人生を充実させていってくださいね。

応援しております!