ブログ案内犬しろちゃん

ブログ案内犬しろちゃん今度福祉住環境コーディネーター3級を受けるよ。 合格できる勉強法や勉強時間、おすすめテキストを教えて!

福祉住環境コーディネーター3級は、初心者でも計画的に勉強すれば十分合格できます!合格の目安となる勉強時間は約60時間。このページでは、効率的な勉強法やおすすめテキストを詳しく解説しますね。

こんにちは、資格好き主婦のまいです!

住まいを通じて、高齢の方や障がいのある方がより快適に、安全に暮らせるよう環境を整える「福祉住環境コーディネーター」。特に3級は福祉や建築の知識がない方でも挑戦しやすく、住まいに関わる仕事の方はもちろん、ご家族のために学びたいという方にも人気の資格です。「せっかく受けるなら一発合格したい!」そう考えている方も多いのではないでしょうか。

東京商工会議所が主催する歴史ある試験で、職場での評価アップや、将来のキャリアにもつながる可能性があります。

この記事では、福祉住環境コーディネーター3級の合格を目指す方に向けて、

- 実際の合格率は?難易度は高い?

- 合格に必要な勉強時間はどのくらい?

- おすすめのテキストや勉強法は?

といった疑問に、私の経験や公式サイトのデータを踏まえて詳しくお答えします。効率よく学んで、自信を持って試験に臨めるよう、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

(※この記事は2025年度以降の試験を見据え、最新の情報に基づいて執筆しています。)

| 第54回、55回2級3級 IBT・CBT方式試験申し込み期間 | 試験期間 | 受験料(税込) |

|---|---|---|

| 2025年6月6日(金)~6月17日(火) | 7月10日(木)〜7月31日(木) | 2級7,700円 3級5,500円 ※CBT試験はCBT利用料として 別途2,200円(税込)がかかります |

| 2025年10月10日(金)~10月21日(火) | 11月13日(金)~12月4日(木) | 2級7,700円 3級5,500円 ※CBT試験はCBT利用料として 別途2,200円(税込)がかかります |

資格好き主婦のまいです。

行政書士、宅建、FP2級、カラーコーディネーター、福祉住環境コーディネーター2級3級など20個の資格を持つ資格マニア。

資格ブログ・ライター歴5年。自身の経験に基づき、効率的な勉強法や資格の活かし方を発信中。

福祉住環境コーディネーター3級 試験概要・難易度・合格率

まずは、試験の全体像と、気になる合格率や難易度について見ていきましょう。「難しそう…」と不安に思っている方もいるかもしれませんが、3級は適切な対策をすれば十分に合格できる試験です。

試験の基本情報(2025年度以降)

福祉住環境コーディネーター検定試験は、IBT方式(自宅や職場でのネット受験)とCBT方式(全国のテストセンターでのネット受験)で実施されています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 受験資格 | なし(年齢・学歴に関係なく誰でも受験することができます) |

| 実施団体 | 東京商工会議所(民間資格) |

| 受験料 | 3級:5,500円(税込)<br>※CBT方式の場合、別途CBT利用料2,200円(税込)がかかります |

| 試験方法 | IBT試験&CBT試験 いずれも〇×を含む多肢選択方式 |

| 問題内容 | 受験者ごとに内容が異なるランダム形式 |

| 試験場所 | IBT試験:自宅、職場等のパソコン<br>CBT試験:全国のテストセンターのパソコン |

| 試験時間 | 90分 |

| 合格基準 | 100点満点中70点以上で合格 |

3級の難易度は?合格率は近年40%前後で推移

「福祉住環境コーディネーター3級は難しいの?」という疑問をお持ちの方もいるでしょう。結論から言うと、適切な対策をすれば決して難しすぎる試験ではありません。

公式サイトで発表されている過去の合格率を見てみましょう。

| 試験実施回 | 2級 合格率 | 3級 合格率 |

|---|---|---|

| 第38回(2017年) | 49.0% | 50.2% |

| 第39回(2017年) | 51.9% | 34.1% |

| 第40回(2018年) | 13.8% | 56.6% |

| 第41回(2018年) | 42.0% | 55.4% |

| 第42回(2019年) | 29.9% | 60.6% |

| 第43回(2019年) | 44.6% | 55.8% |

| 第44回(2020年) | 中止 | 中止 |

| 第45回(2020年) | 46.8% | 66.8% |

| 第46回(2021年) | 85.6% | 84.4% |

| 第47回(2021年) | 51.8% | 51.3% |

| 第48回(2022年) | 39.9% | 39.4% |

| 第49回(2022年) | 34.7% | 38.5% |

| 第50回(2023年) | 35.9% | 45.5% |

| 第51回(2023年) | 40.2% | 36.9% |

| 第52回(2024年) | 41.8% | 40.8% |

| 第53回(2024年) | 45.5% | 38.6% |

福祉住環境コーディネーター検定試験 合格率推移(公式サイトより筆者作成)

2021年度の第46回試験でネット試験(IBT・CBT)が導入され、この回は試験形式の変更もあってか合格率が大幅に上昇しました。しかし、その後の試験では難易度の調整が行われ、合格率は落ち着き、近年はおおむね40%前後で推移しています。

「40%だと少し低いかな?」と思うかもしれませんが、これはあくまで受験者全体の合格率です。中には十分な準備をせずに受験する方も含まれているため、しっかりとテキストを読み込み、問題演習をすれば、一発合格の可能性は十分にあります。 70%正解すれば合格できる試験なので、満点を目指す必要はありません。

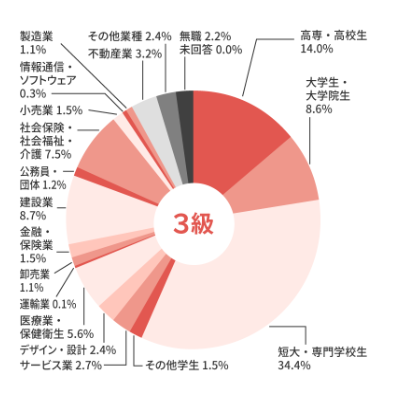

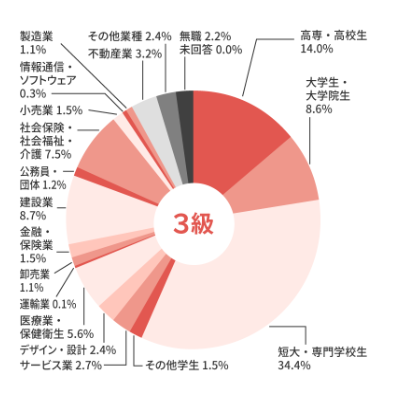

受験者の約6割は学生。社会人はやる気次第で有利に!

3級の受験者層を見ると、約6割が専門学校生や大学生、高校生などの学生です。福祉系や建築系、医療系の分野を学ぶ学生さんが、基礎知識の習得や就職活動でのアピールのために受験することが多いようです。

| 業種 | 割合 |

|---|---|

| その他サービス | 5.7% |

| 建設業 | 5.5% |

| 社会保険・社会福祉 | 5.4% |

| 医療業 | 3.8% |

| 製造業 | 1.6% |

| その他の業種 | 12.7% |

| 専門学校生・短期大学 | 34.2% |

| 高校生 | 17.3% |

| 大学生 | 6.2% |

| その他 | 6.3% |

3級の受験者の業種(公式サイトデータより筆者作成)

「学生さんがライバルだと大変そう…」と感じるかもしれませんが、学校で推奨されてなんとなく受験する学生さんも少なくありません。一方で、社会人の方が「この資格を取得して仕事に活かしたい」「家族のために役立てたい」といった明確な目標を持って学習に取り組む場合、その強い意欲が合格への大きな力になります。

現役の福祉・建築・医療関係者であれば、日頃の業務で培った知識が試験勉強に役立つ場面も多いはずです。学生さんには負けてられない!という気持ちで、ぜひ積極的に勉強を進めていきましょう!

福祉住環境コーディネーター3級 合格に必要な勉強時間の目安は約60時間

「どれくらい勉強すれば合格できるの?」これは多くの方が気になる点ですよね。福祉住環境コーディネーター3級に合格するために必要な勉強時間の目安は、初心者の方で約60時間と考えておくと良いでしょう。

公式サイトの合格者アンケートによると、合格者の1日あたりの勉強時間と勉強期間は以下のようになっています。

| 合格者の1日あたりの勉強時間 | 2級 | 3級 |

|---|---|---|

| 30分未満 | 13.3% | 22.4% |

| 30分~1時間 | 39.8% | 30.6% |

| 1時間~2時間 | 29.8% | 35.8% |

| 2時間~3時間 | 11.6% | 7.3% |

| 3時間以上 | 5.5% | 3.9% |

>合格者の1日あたりの勉強時間(東京商工会議所公式サイトより筆者作成)

| 合格者の勉強期間 | 2級 | 3級 |

|---|---|---|

| 1カ月未満 | 28.3% | 32.8% |

| 1~2カ月 | 30.5% | 30.6% |

| 2カ月~3カ月 | 20.8% | 20.7% |

| 3カ月~4カ月 | 8.2% | 6.5% |

| 4カ月~5カ月 | 3.2% | 2.6% |

| 5カ月以上 | 9.1% | 6.9% |

合格者の勉強期間(東京商工会議所公式サイトより筆者作成)

これらのデータを見ると、3級合格者は「1日1〜2時間程度」の勉強を「1〜2ヶ月」続けた方がボリューム層であることがわかります。

単純計算で「1時間 × 30日 = 30時間」から「2時間 × 60日 = 120時間」と幅がありますが、多くの合格者が1日2時間未満の勉強時間であること、そして勉強期間も1〜2ヶ月が多いことを考慮すると、効率よく学習すれば合計60時間程度の勉強で合格を目指せると言えそうです。

もちろん、個人が持っている予備知識や、得意・不得意によって必要な時間は変わってきます。例えば、すでに福祉や建築分野で働いている方なら、より短い時間で済む可能性もあります。逆に、全くの初学者で、ゆっくり確実に進めたい場合は、もう少し時間がかかるかもしれません。

まずは「60時間」を目標に学習計画を立ててみて、進捗に合わせて調整するのがおすすめです。無理なく、継続できる計画を立てることが大切だね!

福祉住環境コーディネーター3級 おすすめテキストは?

福祉住環境コーディネーター3級の学習には、自分に合ったテキスト選びが非常に重要です。試験は公式テキストから出題されますが、市販のわかりやすいテキストもたくさんあります。

私が特におすすめしたいのは、テキストと問題集が一体になった市販教材です。

例えば、ユーキャンから出ているような、テキストと問題がセットになっているタイプは、学んだ知識をすぐに問題で確認できるため、知識の定着に非常に効果的です。3級合格だけであれば、この1冊を繰り返し解き込むだけでも十分対応できます。

公式テキストは内容は網羅されていますが、ページ数が多く、専門的な記述も多いため、初学者の方には少しハードルが高く感じるかもしれません。値段も市販のテキストより高めです。

ただ、今年は公式テキスト改訂7版の出版に他のテキストが間に合っていないので、公式テキストを購入するのも良いと思います。

安く、短期間で効率よく合格を目指したい、分かりやすい言葉で学びたいという方には、ユーキャンなどの分かりやすい市販テキスト&問題集がおすすめです。書店でいくつか手に取ってみて、自分にとって一番読みやすいと感じるものを選んでみてください。

福祉住環境コーディネーター3級 独学で合格するための効率的な勉強法

「よし、勉強するぞ!」と思ったら、次に知りたいのは「どうやって勉強すれば一番効率的か」ですよね。限られた時間で合格を掴むために、私が考えるおすすめの勉強法はこちらです。

福祉住環境コーディネーター3級おすすめ勉強法

- テキストを「読む」より「使う」意識で!問題中心の学習を

- ノートまとめは最小限に。教材への書き込みを活用

- 用語や数字は「なぜ?」を意識して理解を深める

- ネット試験形式に慣れておく

テキストを「読む」より「使う」意識で!問題中心の学習を

多くの資格試験の勉強で共通して言えることですが、テキストを最初から最後までじっくり「読む」だけでは、知識はなかなか頭に入りません。3級合格を最速で目指すなら、「問題中心」の勉強法を取り入れましょう。

- まず章やテーマごとに問題を解いてみる。

- 分からなかった問題、間違えた問題の解説をしっかり読む。

- 解説を読んでも理解できない点や、関連する周辺知識をテキストの該当箇所で確認する。

この流れを繰り返すことで、「何が重要なのか」「自分がどこを理解できていないのか」が明確になり、効率的に知識を吸収できます。テキストは知識の源泉として「読む」だけでなく、問題演習で出てきた疑問を解消するための「辞書」や「参考書」のように「使う」意識が大切です。

「いきなり問題を解くのはハードルが高いな…」と感じる方は、最初にテキストをざっと一通り(目次と太字を中心に)読んで、全体の概要を掴んでから問題演習に入るのも良い方法です。

ノートまとめは最小限に。教材への書き込みを活用

真面目な人ほど、テキストを丁寧にノートにまとめようとしがちです。しかし、福祉住環境コーディネーター3級の試験範囲は、2級の基礎とはいえそれなりのボリュームがあります。

(2級・3級の試験範囲リスト)

2級の試験範囲

- 高齢者・障害者を取り巻く社会状況と住環境

- 福祉住環境コーディネーターの役割と機能

- 障害のとらえ方

- リハビリテーションと自立支援

- 高齢者・障害者の心身の特性

- 在宅介護での自立支援のあり方

- 高齢者に多い疾患別にみた福祉住環境整備

- 障害別にみた福祉住環境整備

- 福祉住環境整備とケアマネジメント

- 福祉住環境整備の進め方

- 福祉住環境整備関連職への理解と連携

- 相談援助の実践的な進め方

- 福祉住環境整備の共通基本技術

- 生活行為別福祉住環境整備の手法

- 福祉住環境整備の実践に必要な基礎知識

- 福祉用具の意味と適用

- 生活行為別にみた福祉用具の活用

3級の試験範囲

- 少子高齢社会と共生社会への道

- 福祉住環境整備の重要性・必要性

- 在宅生活の維持とケアサービス

- 高齢者の健康と自立

- 障害者が生活の不自由を克服する道

- バリアフリーとユニバーサルデザインを考える

- 生活を支えるさまざまな用具

- 住まいの整備のための基本技術

- 生活行為別に見る安全・安心・快適な住まい

- ライフスタイルの多様化と住まい

- 安心できる住生活

- 安心して暮らせるまちづくり

ノート作成に時間をかけすぎると、本来の問題演習や暗記の時間が削られてしまいます。ノートはあくまで補助として使い、メインはテキストや問題集に直接書き込みながら学習を進めるのが効率的です。

間違えた問題にチェックを入れたり、解説の重要な箇所にマーカーを引いたり、テキストの余白に補足情報をメモしたりと、教材自体を自分仕様にカスタマイズしていきましょう。何度も見返すことで、必要な情報がどこに書いてあるかが視覚的にも覚えやすくなります。

用語や数字は「なぜ?」を意識して理解を深める

福祉住環境コーディネーターの試験では、専門用語や建築寸法、福祉用具の名前など、覚えるべきことがたくさん出てきます。ただ丸暗記しようとすると大変ですが、「なぜそうなのか?」「どんな目的があるのか?」を意識すると、理解が深まり、記憶に定着しやすくなります。

例えば、「手すりはなぜこの高さにつけるのだろう?」「スロープの勾配が決められているのはなぜ?」といったように、その背景にある理由や、それが利用者の生活にどう繋がるのかを考えるようにしてみてください。テキストに書かれている図や事例を参考に、具体的な場面をイメージしながら学ぶと、単なる知識が「使える知識」に変わっていきます。

ネット試験形式に慣れておく

2021年度からIBT・CBT方式のネット試験に変わったため、試験形式への慣れも重要です。

3級の試験形式は○×問題と4択問題が中心です(2022年度は○×55問、4択15問の計70問でした)。特に○×の組み合わせを選ぶ問題などは、紙の試験と感覚が異なります。

| 級 | ○×問題(1点) | 穴埋め4択(2点) | 4択(3点) | 計 |

|---|---|---|---|---|

| 2級 | 30問 | 14問 | 14問 | 58 |

| 3級 | 55問 | なし | 15問 | 70 |

また、IBT試験では基本的にメモ用紙が提供されないため、問題用紙への書き込みや計算メモができません。パソコンの画面上で問題を読み、解答を選択することに慣れておく必要があります。

東京商工会議所の公式サイトには、IBT試験の操作を体験できるデモサイトが用意されています。試験前に一度は体験しておき、当日の流れや画面操作に戸惑わないようにしておきましょう。私も以前、他の東京商工会議所主催のIBT試験を受けた際、事前に操作確認をしておいたおかげで落ち着いて試験に臨めました。

参考:【カラーコーディネーター】ネット試験のやり方は?私がIBTで自宅受験した感想

ネット試験は問題が受験者ごとにランダムに出題される形式のため、中にはテキストには載っていないような難問や、少し分かりにくい表現の問題が出る可能性もあります。でも、心配しないでください。合格点は70点なので、難しい問題に時間を取られすぎず、基本的な問題や確実に得点できる問題を確実に正解していくことが最も重要です。割り切りも大切ですよ!

独学に不安がある・2級も目指すなら通信講座も検討

「独学で続けられるか不安…」「どうせなら2級までしっかり学びたい」「仕事に役立つ実践的な知識を身につけたい」という方には、通信講座の利用もおすすめです。

通信講座は、試験範囲を効率よくカバーできるようカリキュラムが組まれており、教材も独学用の市販テキストよりさらに分かりやすく工夫されていることが多いです。疑問点があれば講師に質問できるサポート体制があるのも心強いですよね。

福祉住環境コーディネーターの通信講座はいくつかありますが、特におすすめはユーキャンの「福祉住環境コーディネーター講座」です。

ユーキャンの講座は、公式テキストの内容を基に、イラストや図解が豊富で初心者にも理解しやすいオリジナルテキストが特徴です。DVD教材や問題集もセットになっており、これだけで試験対策が完結します。3級と2級のセット講座を選べば、ステップアップして上位級を目指すことも可能です。

資料請求はもちろん無料なので、気になる方はぜひチェックしてみてください。

まとめ:福祉住環境コーディネーター3級は計画的な勉強で合格できる!

福祉住環境コーディネーター3級は、福祉や建築の知識が全くなくても、適切な方法で計画的に学習すれば十分に一発合格が狙える資格です。

合格へのポイントは、

- 勉強時間の目安は約60時間。1日1〜2時間の勉強を1〜2ヶ月継続するイメージで。

- テキストと問題集一体型の教材がおすすめ。特にユーキャンは分かりやすいと評判です。

- 問題演習を中心に学習を進めることで、効率的に知識を定着させる。

- 用語や数字は丸暗記でなく「なぜ?」を理解する意識を持つ。

- ネット試験の形式に慣れておくために、事前に操作確認をする。

- 満点ではなく70点合格を目指し、難問にこだわりすぎず基本的な問題を確実に解く。

福祉住環境コーディネーターの学習を通じて、超高齢社会における住まいのあり方や、多様な人々が共に暮らすための環境づくりについて学ぶことは、きっとあなたの視野を広げ、日々の生活や仕事にも活かせるはずです。

覚えることは多いですが、一つ一つ意味を理解しながら進めれば、決して難しい内容ではありません。ぜひ「自分ならできる!」と自信を持って、学習に取り組んでみてください。あなたの合格を心から応援しています!

応援しています!頑張ってください!

ファイトー!