ブログ案内犬しろちゃん

ブログ案内犬しろちゃん宅建って過去問だけでも勉強できるって聞くよ。

過去問だけで本当に受かるのか知りたい!

確かに宅建の勉強で過去問は大事。過去問だけで合格した人もいるよ。

だけど万人におすすめできる方法ではないかな。

その理由を解説していきます。

宅建試験は、合格率15~17%の難易度高めの資格。しかし、「過去問だけで受かった!」という声も聴きますよね。

「過去問がとにかく大事」と聞くので、「過去問だけやっていれば受かるってこと?」と思う方もいるでしょう。

そこで今回は、宅建が過去問だけで受かるのかどうかを解説していきます。

この記事を読めば、宅建対策が過去問だけで良いのか、向いている人向いていない人、宅建のミニマルな勉強法がわかります。

宅建試験を最短で攻略したいと思っている方は、ぜひチェックしてください。

資格好き主婦のまいです。

行政書士、宅建、FP2級、簿記3級、カラーコーディネーター、福祉住環境コーディネーターなど15種類の資格を持つ資格好き。

資格ブロガー&ライターとして宅建試験について記事寄稿もしています。

学生時代の所属学校の偏差値はいずれも40台、勉強が得意とは言えない立場から資格取得について発信中。

| 2024年(令和6年度) 試験配布・申し込み期間 | 試験日時 | 受験料(税込) |

|---|---|---|

| 未定 | 未定(2024年10月20日(日)予定) | 未定(8,200円予定) |

【結論】多くの人は「過去問だけ」では合格できない

いきなり結論ですが、多くの人は「過去問だけ」では合格できません。

たしかに、過去問演習は宅建の勉強において最も大切で効率の良い勉強方法ですが、ほとんどの方は過去問だけでは対策ができず、不合格になってしまいます。

ではなぜ、「過去問だけで合格できる」という言葉がここまで広まっているのでしょうか。

その理由は2つあります。

①過去問だけで合格できる人は確かに存在する

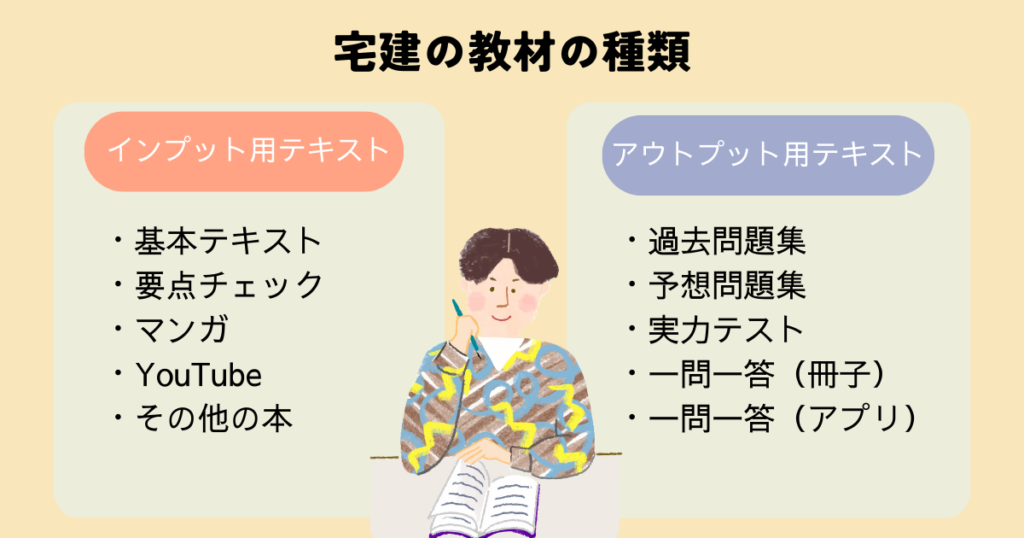

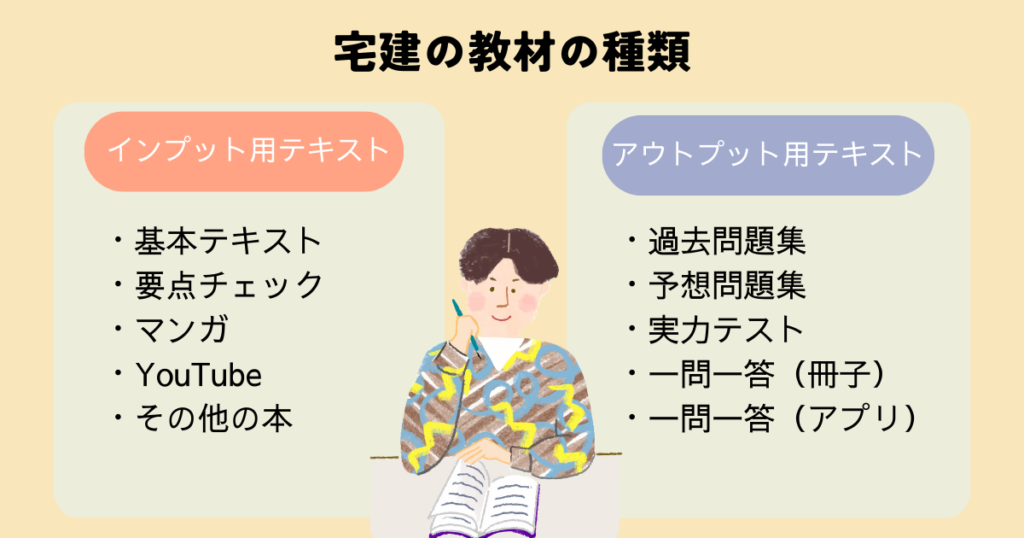

②「過去問だけ」というのは、アウトプット用教材は過去問だけでOKの意味。インプット教材(基本テキストなど)は別に必要

①、②について詳しく解説していきます。

過去問だけで合格できる人は確かに存在する

過去問だけで合格できる人は確かに存在します。

東大卒の人とかとっても頭がいい人とかかな?

宅建に過去問だけで合格できる人は、とても頭のいい人……というより、勉強のコツを知っていてかなり効率良く勉強ができる人です。

過去問が重要な理由3選

理由を説明する前に、まず宅建において過去問が重要な理由を3つ紹介します。

1.過去問から出題される問題が多い

2.アウトプットを繰り返すと知識が定着する

3.出題形式に慣れる

単純に、宅建試験は過去問からの出題が多いです。

範囲は広くても、重要な箇所は限られているので毎年問題の細かい点は違っても、同じような内容が問われます。

過去問の類題から7割程度出題されるため、過去問を完璧にすれば合格できる可能性がかなり高まるのです。

さらに、アウトプットはインプットよりもとても効率の良い勉強法。人間は「思い出す」ことにより記憶が定着します。

テキストをただ読んでいるよりも、問題を解くことを繰り返す方が記憶に残り、本番でも知識と解答の実力を発揮することができます。

出題形式にも慣れているので、問題がスッと頭に入り、解答に必要な知識を呼び起こすことができるでしょう。

過去問がうまく使える人は過去問だけで合格できる

過去問の重要性をしっかりと理解し、過去問を使いこなせる人は、宅建試験に過去問だけで合格することができます。

過去問の使い方がうまい人は、かなり勉強に慣れている人で、とても効率良く勉強を進めます。

例えば、このような勉強が自然とできるなど。

①過去問をざっと読み進めていき、傾向を掴む→

②わからなくても問題を解く→

③間違った問題をもろん、合っていた問題の解説もしっかり読み理解する→

④何周も繰り返すが、正答率が上がった問題は省いていき、ムダをつくらない

わたしも、自分が受験生の頃勉強法を調べていた時に、有名大学に在学中の大学生が上記のような方法で勉強し100時間程度で合格したというブログを見ました。

今でもXなどで、短時間少量の教材で合格した人を見ますが、本当に勉強の仕方が効率的で勉強が得意な方だと感じます。

「アウトプット教材は」過去問だけでOKという意味であることも

「過去問だけ」という言葉が独り歩きしている場合もあります。

「過去問だけで合格できる」という言葉は、たしかにささやかれていますが、それは「問題を解くというアウトプットの勉強教材は(予想問題や模試などある中で)過去問だけで良い」という意味である場合も多いです。

実際に、通信講座アガルートの講師林先生も「問題演習で用いる素材は『過去問だけ』でよく、過去問集とは別にテキストを用意する必要がある」とおっしゃっています。

近年はインプット教材として、最近は無料のYouTube動画やアプリなども出ています。従来のインプット教材「基本テキスト」は購入せず、ほかのもので代用するため、購入する教材は「過去問だけでOK」という意味もあるかもしれません。

過去問だけで合格できるのは勉強の「手慣れ」のみ

いずれにしても過去問だけで合格できるのは、勉強の手慣れのみです。

・自分が普通だと思う方、

・勉強はそれほど得意ではないと思う方、

・最速で合格したいと思う方

以上の方は、「基本テキスト」と「市販模試」は最低限購入しましょう。

・わからないところは基本テキストへ。辞書的に使うと知識がどんどん得られる

・模試を経験しておくと、本番で力が発揮できる

基本テキストは辞書的に使いましょう

基本テキストはやはり大切です。

最初からテキストをやり込む勉強法は非効率なのであまりおすすめできませんが、

テキストをざっと読む→過去問へ→わからないところをテキストに戻り読み込む

という勉強法はとても効率的です。

過去問を解いてわからないところは、必ずあなたが宅建試験に合格する上でのポイントとなります。

しかし、そのポイントはテキストで必ず赤線や太字になっているとは限りません。最初からテキストを読み込んでいては頭に入らなかった部分も、問題を解いてからテキストに戻ることでぐっと集中して理解することができます。

このように、問題を解くアウトプットとインプットは一緒になることで相乗効果で勉強効率を高めてくれるのです。

ぜひ、宅建の勉強では自分の好みの基本テキストを購入しましょう。

テキストについては、こちらの記事に掲載しています。

模試を経験しておくと、本番で力が発揮できる

宅建試験に合格するためには、模試も重要です。

予備校の模試でも良いですが、手軽な市販模試でも大丈夫です。

模試を解くことで、本番の趣味レーションもでき、時間配分や解く順番のベストを探すこともできます。

また過去問演習だけでは、どうしても解答を暗記してしまい、本当の知識として定着しているかどうかわかりかねることもあります。

模試=予想問題によって、違う方向から問われることで、知識が本当に身についているのかが判明し、自分のウィークポイントもわかります。

ぜひ模試も活用して、本番の試験に万全で望むようにしましょう。

Youtubeやマンガも効果的

テキストと過去問の勉強に行き詰まりを感じそうであるけれど、あまりお金をかけたくなかったり、いろいろな教材に手を出したくなかったりする場合は、YouTubeやマンガを取り入れるのがおすすめです。

マンガ教材は、宅建の全体像をつかむ、専門用語に慣れるために最適。

いきなり過去問、いきなりテキストに抵抗感がある方は、ぜひマンガから入りましょう。

ぜひ中身を見てみて、自分が「おもしろそう!」「これなら読めそう!」というものを選んでください。

Youtubeチャンネルは、勉強法から実際の講義まで無料で観ることができます。

試験本番まで覚えていられる暗記法などの授業もあるので、ぜひ1度チェック。

スマホでサクッと!スキマ時間も有効利用できますよ。

・「棚田行政書士の不動産大学」

・「宅建みやざき塾」

・「宅建吉野塾」

通信講座は【スタディング】もおすすめ

・スマホでどこでも学習できる

・1動画5分という短さ

・AIが忘れた頃に復習問題を出してくれる

・通信講座ながら14,960円~と格安

スマホでどこでも学習できるので、忙しい人、まとまった勉強時間がとりにくい人でも宅建対策を始めることができます。

講義動画も短くちょうど良い

また、勉強のカリキュラムの提示はもちろん、問題演習もAIが自動で復習すべき問題を出してきてくれます。

あらゆる管理が不要で、講座が効率の良い勉強を提示してくれるため、インプット・アウトプット以外の「学習管理」の時間を省くことができます。

宅建はテキストを揃え、模試を受けることになると独学でもかなりの費用になる中、スタディングは通信講座ながら14,960円~と格安。

ミニマルに宅建の合格を目指すことができますよ。

今なら無料お試し登録で10%OFFクーポンがもらえるので、ぜひ試してみてくださいね!

30秒で無料お試し利用可能!

おすすめ通信講座は「スタディング」

\宅建講座10%OFFクーポン配布中/

省くならどれ?宅建の勉強でいらないもの

なうべくミニマルに、効率的に合格を目指したい人は、以下のものをやめるると良いでしょう。

- 民法の参考書を別に購入する

- 満点を目指す

- 時事問題を完璧にするor捨てる

- 予想問題集を解く

上に挙げたものは、実践している受験生も多いですが、時間がない方は取り組むのが難しかったり、取り組む時間に対しての効果が薄いものです。

最短距離で合格したい方は、やめても良いものになります。

民法の参考書を別で購入しなくていい

宅建試験の勉強では、一番難しい権利関係の科目を理解するために、「民法がわかった!」などの補助教材をおすすめされることがあります。

たしかに、「民法がわかった!」などの補助教材は法律の初学者や民法が苦手な方にとっては、理解を深めて確実に得点するためにとても優秀な教材です。

特に、2ヶ月、3ヶ月という短期合格を目指す場合は手を出すのはやめた方がいいです。

理由は、2つ。

- 宅建試験の出題の範囲ならば、問題を解いていれば理解できるようになるから

- 時間的に無理がある(メイン教材がおろそかになる)

まず、宅建試験はテキスト、過去問で実力をつければ、難しい権利関係についても理解できるようになります。たしかに、宅建の権利関係の分野は難しく感じることもあります。

でも宅建の教材は市販のものも通信講座もとても優秀なので、メイン教材を勉強するだけで十分に理解できる内容になっています

問題を解いても内容がイマイチ頭に入ってこないのは、テキストや問題集のせいではありません。勉強が足りないからです。

短い時間で一発合格を目指す人は、とにかくテキスト、過去問を繰り返しやることが大事でです。時間的にもそれが精いっぱいのはずです。

選んだテキストがどうしても目がチカチカしてしまう。好みではなかったという場合は、早いうちに買い替えましょう。そしてそれ以降は買い足してはダメです。

とにかく、手にしたテキストと過去問、模試、これを信じて繰り返すこと。これしか勉強法はありません。余計な教材は購入しないようにしましょう。

わたしは「らくらく宅建塾」を使用しました。

満点を目指すことはやめよう

満点を目指し、細かいところまで勉強するやり方は避けるのが賢明です。

みんなが解ける問題は確実に得点するように

宅建の合格安全点8割を得点するためには、難しい問題を捨て、易しい問題、普通の問題を確実に得点できるようにします。

宅建は合格率を15%前後に保つために、

易しい問題→15問

普通の問題→25問

難しい問題→10問

で構成されているといわれています。

易しい問題と普通の問題で40点、難問をすべて間違えてしまっても(そんなことはないので安心してください)十分合格できる点数です。

一方で、逆にここを落としてしまうと、他の受験生から差をつけられてしまうということです。

難問を正解するような細かい点まで勉強するくらいなら、基礎をしっかり固めることの方が大事です。満点を目指さず、優しい問題、普通の問題を確実に正解することを目標にしましょう。

みんなが正解する問題は間違えないことが一番大切!

問題集の頻出度A、Bの問題は間違えないようにしよう!

統計・時事問題を完璧にするor捨てるのはやめる

統計問題は完璧にするのも、逆に捨ててしまうのも両方NGです。

宅建には統計・時事問題が1問出ます。これは常に新聞やニュースなどで情報収集をしていれば対応可能ですが、なかなか時間がとれませんよね。統計問題は直前期に、ネットでまとめてあるものを確認すれば大丈夫です。

この時のポイントは

・細かい数字は覚えない

・上昇なのか、横ばいなのか、下降なのか

・差はどのくらいか、何倍なのか

というだいたいのことを把握するということです。

試験では細かい数字の違いを問われることはありません。問題中に数字があっても、それが意味することは何かを問われています。なのでデータからはだいたいの動きを掴むようにしましょう。

ちなみに、当日会場の門のところで配られる各予備校のチラシ?あれも侮れません。(わたしは宅建か行政書士の試験のときに「まさにさっき見たやつ」という問題が出たことがあります)

当日始まる前に目を通しましょう!

たまに、「統計問題は1点のことだし捨てた方がいい」という意見の方もいますが、私はそうは思いません。割と少ない労力で1点を獲得できる可能性が高いので、さらっと目を通すくらいやってもいいと思っています。

予想問題を解く

予想問題は手を出さなくても大丈夫です。そのかわり模試をきちんと復習しましょう。

過去問をしっかり勉強していると、短期合格の場合それだけで試験本番まできてしまいます。予想問題にもメリットはありますが、集中して過去問を繰り返し解くことのメリットの方が大きいため、この場合は捨ててるべきです。

その分市販のものでも良いので、模試に多めにチャレンジします。

模試の問題もいわば予想問題。模試を解いたらその2倍以上の時間復習に充てた方が良いです

市販の模試は直前期になると売り切れてしまうこともあるので、なるべく早めに購入しておくといいですよ

予備校の直前模試に申し込める方は申込をしてみてください。

勉強の成長曲線は最初は本当に緩やかで、ある程度まで行った時に急上昇します。なので、落ち込まず、諦めずとにかく真面目に真剣に復習することが大事です。

宅建は過去問だけでは合格できない

宅建は、過去問だけではなかなか合格できません。

不可能ではないけれど、かえって遠回りになってしまうでしょう。

合格への近道は、自分に合った教材でコツコツ継続して勉強をすることです。

すぐに理解できなくても、アウトプット中心の勉強を繰り返しているうちに力がついてきます。

選んだ教材を信じて、ひたすらに解いていけば本番の合格も見えてきますよ。

宅建試験対策の参考になればうれしいです。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。