ブログ案内犬しろちゃん

ブログ案内犬しろちゃん「宅建に独学で挑戦したいけど、何から始めればいいか分からない…」

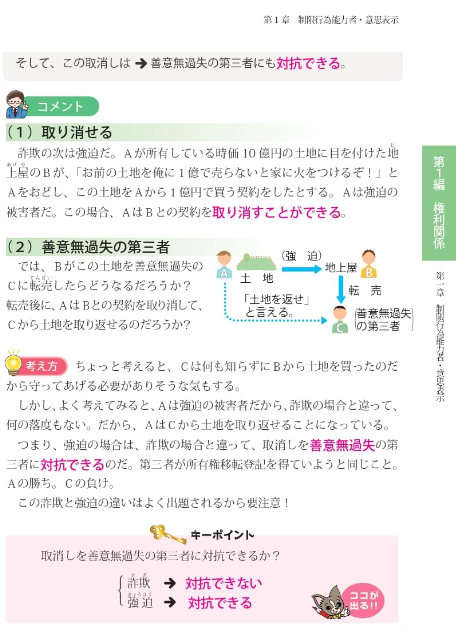

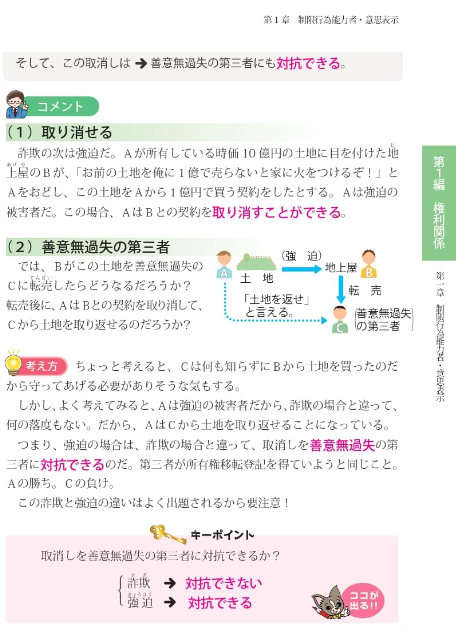

「働きながら短期間で合格したいけど、具体的な勉強法が知りたい!」

「本当に初心者でも1ヶ月半なんて短期間で合格できるの?」

そんな疑問や不安を抱えていませんか?

ご安心ください!宅建は、法律知識ゼロの初心者でも、正しい勉強法で短期間一発合格が十分可能です。

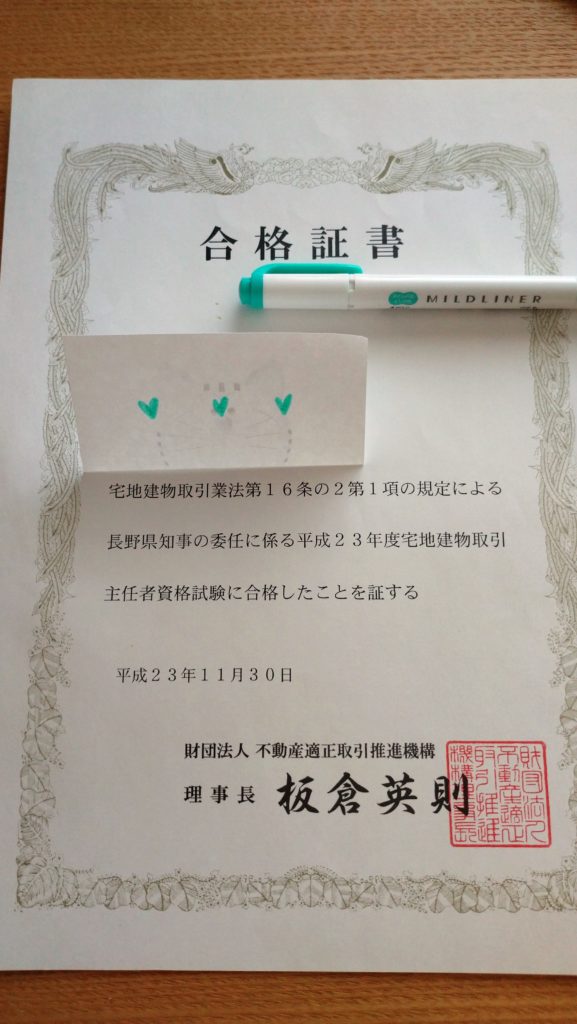

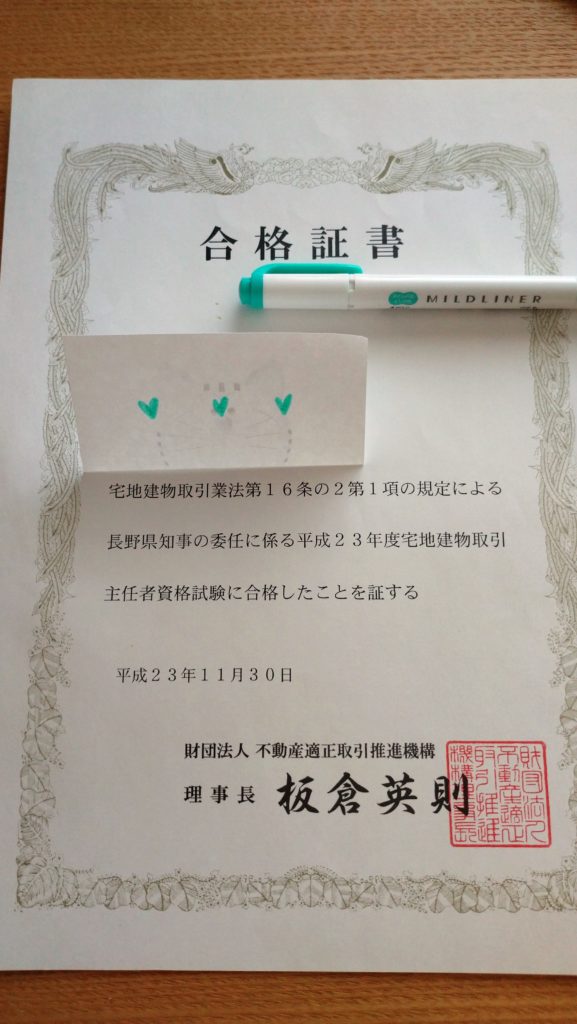

何を隠そう、この私自身が、全くの畑違いの事務職から、働きながらわずか1ヶ月半(約50日・勉強時間200時間)の独学で宅建試験に一発合格しました!

今回は、そんな私の実体験に基づいた、再現性の高い具体的な勉強法と、合格を掴み取るための3つの重要ポイント、そして今だから言える「もっとこうすれば良かった!」という3つの反省点を詳しくお伝えします。

- 初心者でも宅建に短期間で合格するための具体的なステップがわかる

- 失敗しないテキスト選びのコツがわかる

- 効率的な勉強の進め方と時間管理術がわかる

- 過去問演習の本当の意味と効果的な使い方がわかる

- 私が実践して効果があった具体的な4つの工夫がわかる

- 合格者が後悔しているポイントを知り、同じ失敗を避けられる

- 独学に不安がある場合の選択肢(おすすめ通信講座)もわかる

これから宅建の勉強を始める方はもちろん、「今の勉強法で大丈夫かな?」「もっと効率を上げたい!」と感じている方も、必ず合格に近づくヒントが見つかるはずです。ぜひ最後まで読み進めて、あなたの一発合格への道を切り開いてください!

資格好き主婦のまいです。

行政書士、宅建、FP2級、簿記3級、カラーコーディネーター、福祉住環境コーディネーターなど21個の資格を持つ資格好き。法律知識ゼロから独学50日(200時間)で一発合格。

資格ブロガー&ライター歴5年目。宅建試験に関する記事も多数執筆。

学生時代の偏差値40台、勉強が苦手な立場から再現性の高い資格取得法を発信中。

宅建独学一発合格を掴み取った!私の3つの成功戦略

私が全くの初心者から、たった1ヶ月半という短期間で宅建に一発合格できた理由は、主に以下の3つの戦略になります。

- 【ポイント1】教材は絞る!

「1冊のテキスト」を徹底的に信じ、浮気せず完璧に覚えるまでやり込む - 【ポイント2】学習は全体から!

まず「全体像」を掴み、徐々に「詳細」を攻略していく - 【ポイント3】過去問は最重要!

ただし「解くだけ」で終わらせず、「理解」を深めるツールとして活用する

①学習の核となる基本テキストは、あれこれ手を出さず、「この1冊を丸ごと暗記する!」くらいの覚悟で徹底的にやり込みました。情報が分散すると、かえって知識が定着しにくくなります。

②学習の進め方は、まず全体像を把握し、その後に細かい部分を詰めていく流れを意識しました。この「全体→詳細」のアプローチは、

- 試験範囲の全体像を早期に把握でき、学習計画が立てやすくなる

- 知識の関連性が理解しやすく、記憶に定着しやすい

なため、おすすめの勉強法です。

というメリットがあり、非常に効率的な学習法だと実感しています。

③そして、過去問演習の重要性は言うまでもないですよね。

「過去問が最も大事」はあらゆる試験においていわれていることだね

ただし、単に問題を解いて答え合わせをするだけでは不十分です。過去問は、知識のアウトプットを通じて記憶を強化し、出題傾向や問われ方を理解するための最強の学習ツール。正しい方法で過去問を繰り返すことが、合格への最短ルートだと断言できます。

これら3つのポイントについて、私の具体的な経験談も交えながら、さらに詳しく解説していきます。

教材選びで失敗しない!テキストは1冊を徹底的にやり込む

のこり1ヶ月で、あれこれ教材に手を出すのはおすすめできません。

残り1ヶ月半という短期間で合格を目指すなら、あれもこれもと教材に手を出すのは絶対にNGです。

基本テキスト、過去問題集、予想模試、それぞれの分野で「これ!」と決めた1冊(または1シリーズ)を徹底的にやり込むことが、短期合格の鉄則です。(※模試は1冊分の復習が終わっても時間があれば別のものに手を出してもOK)

宅建の試験範囲は広大です。そして、良質なテキストであれば、その1冊の隅々から問題が出題される可能性があります。「テキストのどこに何が書いてあるか、ページ数まで思い出せる」くらいまで読み込み、理解することで、初めて本番で合格点を取る力が身につきます。複数のテキストに手を出し、情報が分散して迷子になっている時間はありません。

この1冊を完璧にする!」と覚悟を決めて、繰り返し学習する方が、結果的に圧倒的に効率が良いのです。

A.まずは無料でアクセスできる情報を活用しましょう。

理解しづらい箇所や専門用語は、Web検索(Googleなど)、YouTube、ChatGPTのような生成AIで調べてみてください。テキストとは異なる媒体や解説方法(図解、具体例、簡単な言葉での説明など)で、すんなり理解できることがあります。

(例:生成AIには「宅建の〇〇について、中学生にもわかるように具体例を交えて説明して」と質問するなど)

それでも分からない場合に、初めて他のテキストや参考書(無料公開されている教材なども含む)を部分的に参照する、という順番がおすすめです。新しい教材をすぐに購入するのは最後の手段と考えましょう。

宅建テキストは良書揃い!自分に合う1冊を見つける重要性

宅建は毎年約20万人が受験する超人気資格。そのため、独学者向けの市販テキストが非常に豊富です。

テキスト選びは合否を左右すると言っても過言ではありません。必ず書店で実際に手に取り、中身を確認して、自分が「学習しやすい」「理解しやすそう」と感じるものを選びましょう。

長年改訂を重ねている定番テキストは、どれも内容は充実しており、信頼できます。なので、人気ランキングや口コミも参考にしつつ、最終的には「自分との相性」を最優先に選ぶのが後悔しないコツです。

私が選んだのはコレ!「らくらく宅建塾」を使い倒した理由

参考までに。私は、「らくらく宅建塾」シリーズを使いました。

私がこのテキストを選んだ理由は、以下の通りです。

- 勉強時間が限られていた(約1ヶ月半)

- 難しい法律用語ばかりのテキストは苦手意識があった

- 当時から「図解が多くて分かりやすい」と評判のロングセラーだった

宅建は範囲が広く、限られた勉強時間(たとえ400時間あっても)で全てを完璧にするのは困難です。

特に、学習期間が短い方や、私のように勉強に苦手意識がある方は、あれもこれもと情報を詰め込もうとせず、なるべく要点が絞られ、図解やイラストが多く、簡潔にまとめられたテキストを選ぶことを強くおすすめします。

「このボリュームなら、自分でも丸ごと覚えられるかもしれない」と自信を持てる分量のテキストを選ぶことも、モチベーション維持の観点から非常に重要です。

私が1ヶ月半の独学で使用した全教材は以下の通りです

- らくらく宅建塾

- らくらく過去問塾(3冊)

- 市販の模試(2冊)

以上、たったこれだけです。

もちろん、「らくらく宅建塾」が全ての人にとってベストとは限りません。じっくり時間をかけて隅々まで学習したい方や、法律の勉強が得意な方には、より詳細な解説が載っている他のテキスト(例:みんなが欲しかった!宅建士の教科書、出る順宅建士 合格テキストなど)も良いでしょう。

重要なのは、自分に合った「これだ!」と思える教材を見つけ、それを信じて徹底的にやり込むことです。

宅建テキスト選びについて、さらに詳しくはこちらの記事で解説しています

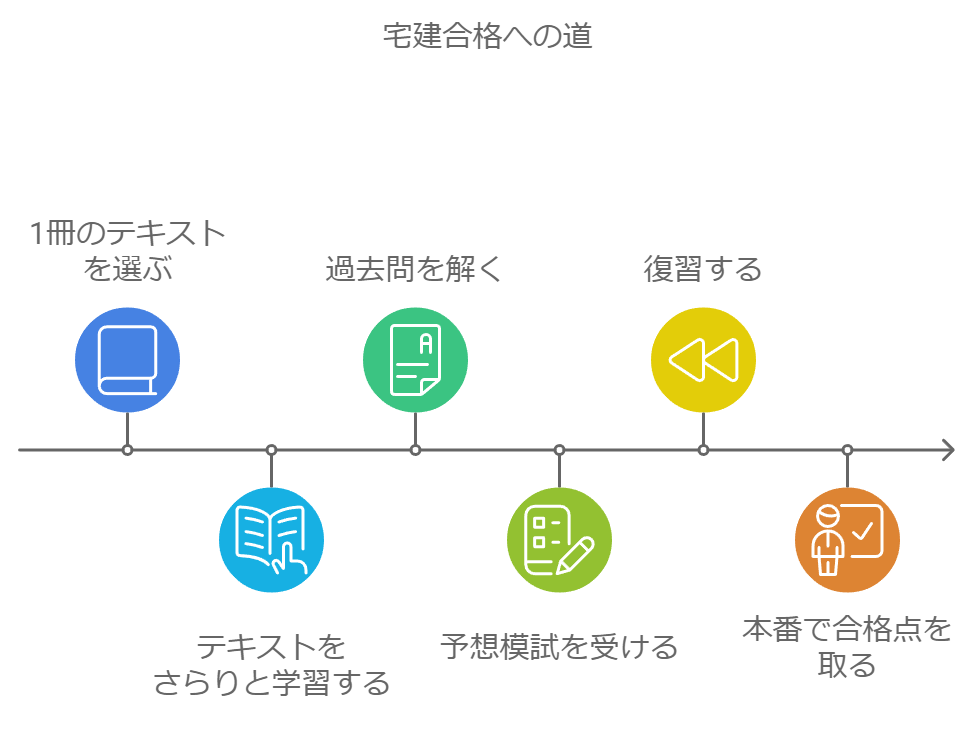

効率的な学習の進め方:全体像を掴んでから詳細を攻略する

勉強法で特に意識したのは、まず全体像を把握することです。具体的には、以下のステップで進めました。

- まず、テキストの「目次」をじっくり読み、試験範囲の全体像を頭に入れる。

- 次に、テキスト全体を、細部にこだわらず「さらっと」1周通読する。(完璧に理解しようとしなくてOK)

- その後、「過去問を解く」→「解説を読む・テキストの該当箇所を確認する」を繰り返す。

この「全体を俯瞰してから、徐々に細かい知識を詰めていく」アプローチには、2つの大きなメリットがあります。

- 学習開始の早い段階で「試験範囲の全体像」と「学習すべき量」を把握でき、学習計画の見通しが立てやすくなる。

- 人間の脳は、個別の情報をバラバラに覚えるより、まず「全体像(枠組み)」を理解してから「詳細(中身)」を学んだ方が、知識が整理され、効率的に理解・記憶できる。

考えてみれば、プレゼンやセミナーでも、最初に「本日はこのような内容でお話しします」と全体像を示してもらった方が、話の内容が頭に入ってきやすいですよね。学習もそれと同じです。

過去の私の失敗談:最初から完璧主義は挫折のもと

この「全体→詳細」アプローチを知る前の私は、典型的な「失敗する勉強法」を繰り返していました。

それまでにも受けた資格試験はありましたが、いずれもたくさん時間をロスしていました……

それは、テキストを最初のページから順番に、完璧に理解しようと時間をかけすぎてしまうやり方です。

結果、

- テキストの前半は時間をかけて詳しいが、後半に進むにつれて時間がなくなり、駆け足になる。

- 試験直前になっても、テキストの最後まで手が回らず、結局全範囲を網羅できない。

というパターンに陥っていました。「テキストの最後の章は、ほとんど読んだだけ…」なんて経験、あなたにもありませんか?

これは、最初に「学習すべき範囲の全体像」を把握できていないことが原因です。一般的なビジネス書などは最初の数章に結論が書かれていることもありますが、資格試験のテキストは最後のページまで満遍なく出題範囲です。後半をおろそかにするのは、非常にもったいないのです。

い最初の2,3章までに書かれています。しかし、試験はそうではありません。テキストの後ろの方からも、もちろん問題は出題されます。

短期決戦だからこそ!「まず全体を把握する」メリット

宅建の勉強を始めた時も、最初はいつもの癖でテキストの最初から丁寧に読み進めようとしていました。

しかし、今回は【試験日までわずか50日】しかありません。「悠長なことは言っていられない!とにかく早く試験の全体像を知らなければ!」という焦りから、自然とテキストを流し読みし、どんどんページを進めていきました。

当時はただ焦っていただけなのですが、結果的にこの行動が、

- 「短期間で試験範囲全体を把握し、50日で全範囲の学習を終える」

- 「全体像を知ってから詳細を学ぶことで、結果的に理解が深まりやすかった」

という、思わぬ学習効果につながったのです。

特に時間が限られている短期決戦の場合、最初に勇気をもってテキスト全体を俯瞰することが、効率的な学習の第一歩となります。

合格の鍵は過去問にあり!ただし「やり方」が重要

宅建合格において、過去問演習が非常に重要であることは、多くの合格者が語るところ。

過去問を解くこと、すなわち「アウトプット」は、テキストを読む「インプット」よりも記憶への定着率が高いことが、多くの研究で証明されています。

こちらのYouTube動画でも解説されていますが、「テスト(アウトプット)」と「分散学習(間隔をあけて学習すること)」は、科学的に最も効果的な記憶術とされています。

私の経験上も、「過去問を解く→分からなかった箇所をテキストで復習する」というサイクルを繰り返すことで、知識が驚くほど定着していきました。問題を解いた後でテキストを読むと、「こういう問われ方をするのか」「この部分を覚えなければ」という意識が働くため、漫然とテキストを読むよりも格段に頭に入ってきやすいのです。

要注意!過去問演習で陥りがちな「やったつもり」の罠

「過去問が重要」という話はよく聞きますが、ここで絶対に間違えてはいけないポイントがあります。

それは、ただ過去問を繰り返し解いて、答えを覚えるだけでは全く意味がないということです。

毎年、SNSなどで「過去問なら9割取れるのに、模試になると合格点に届かない」「過去問演習では45点取れていたのに、本番で落ちた」といった声を目にします。

過去問は、繰り返せば誰でも解けるようになります。一度見た問題ですから当然です。しかし、それは**「問題を記憶している」だけで、「内容を理解している」わけではありません。そのため、少し問われ方が変わったり、応用問題が出たりすると、途端に対応できなくなってしまうのです。

これは、まさに「理解したつもり」になっている危険な状態。

過去問演習で本当に大切なのは、**「問題を通じて、問われている知識の趣旨と内容を正確に理解すること」です。

これが、本当の意味での「過去問に慣れる」ということです。

「間違えた問題」だけじゃない!「正解した問題」の復習が合否を分ける

【宅建の合格ラインは例年7割~8割程度ですが、本番で確実に合格点を取るためには、模試の段階で9割以上の得点を目指したいところです。

そのためには、間違えた問題の復習はもちろんのこと、以下の問題についても、必ずテキストに戻って徹底的に復習する必要があります。

- 正解はしたけれど、根拠が曖昧だった問題

- 正解の選択肢は分かったが、他の選択肢の内容がよく分からなかった問題

「分からないこと」「曖昧なこと」を一つひとつ潰していく地道な作業が、本番での得点力を着実に底上げします。「できない問題を放置しない」「なぜできないのかを追求する」。

この姿勢を最後まで持ち続けることが、合格への道を切り開きます。

合格を後押し!私が実践して効果があった4つの工夫

ここまでご紹介した3つの大きな戦略(教材選定、学習の進め方、過去問活用)以外にも、私が宅建の勉強期間中に実践し、「これはやって良かった!」と後から感じた工夫が4つあります。

- 「完璧なノート作り」は目指さない!

- 「市販の模試」を本番同様に活用し、徹底的に復習する

- 「スキマ時間」を徹底活用!スマホで一問一答

- 「睡眠時間」を確保!夜更かし勉強は非効率

詳しくみていきます

「きれいなノート作り」は不要!時間対効果の高いメモ術

勉強といえば「ノートに要点をまとめる」というイメージがありますが、私は宅建の短期合格を目指す上では、きれいなノート作りは推奨しません。

理由は以下の通りです。

- ノートを「きれいに作ること」自体が目的化しやすく、肝心の内容を覚えることから意識が逸れてしまう。

- 1ページずつ丁寧に書き進める必要があり、学習スピードが落ちる(非効率)。

- 作ったノートを意外と見返す機会は少ない(復習するなら、情報が網羅されているテキスト本体を見た方が効率的)。

- ノート作成に時間を取られ、最も重要な「アウトプット(問題演習)」の時間が削られてしまう。

「インプット3:アウトプット7」が効率の良い学習バランスと言われてるけど、ノート作りに熱中すると、どうしてもインプット過多になりがちだよね。

もちろん、手を動かすことで記憶が定着するタイプの方もいます。その場合は、テキストに直接書き込んだり、殴り書き程度のメモを取ったりするにとどめ、「ノートを完成させる」という意識は持たないようにしましょう。

私も文房具好きで書くこと自体は好きですが、資格勉強においては、「ノート作りが目的にならないように」と常に意識しています。

本番で実力を発揮するために!市販模試の活用法と重要性

1ヶ月という短期間でどんなにせっぱ詰まっていても、市販教材で良いので、模試は絶対にやってください。私は予想問題集は解いていないので、市販模試は2冊購入して解きました。

模試をしたら、過去問と同じく復習をすることを忘れずに。復習は、模試を解くことよりも大切です。

私も「過去問はもう解けると思ったけど、模試は難しい」と何度も感じました。模試でもこれは高得点とれそう、こんな難しいのと思うものがありましたが、「こんな難しいか?」と感じる模試こそが、本試験の感覚です。

模試は絶対に受け、復習もしっかりとし苦手をつぶし、万全な体制で本番を迎えましょう。

スキマ時間で一問一答をやる

最後の方では、あらゆるスキマ時間に一問一答をやっていました。当時、今の過去問道場のような無料のサイトがあったので、会社の休憩時間、家で湯船につかっている時などちょっとした時間に、すぐに開いて使っていました。

これがかなり勉強に役立ったと感じています。一問一答で満点を目指すうちに、知識がどんどん定着していきました。

こちらも後で知ったことですが、スキマ時間の学習は記憶の定着にとても有益です。

小刻みに勉強する方法を分散学習、机に向かってしっかり勉強する方法を集中学習というそうですが、分散学習の方が集中学習より記憶の定着率が良いそうです。

今では無料の学習サイトやアプリ、テキストの特典、通信講座等でスマホ学習が可能です。ぜひ利用して効率的に勉強を進めていってください。

遅くとも23時には勉強をやめ、24時には就寝する

寝不足だと勉強効率が下がります。たまに東大生の方などが「自分は夜型だから夜勉強した方が良い」と言っているのを目にするのですが、確かに自分の生活習慣に合った学習法で良いと思います、天才は。

凡人の20代後半~は寝ないとほんときついです。(年齢によりベストな睡眠時間帯は異なるという事実もあるそうです)

ぼやぼやして勉強どころではありません。効率ダダ下がりなので、とにかく睡眠を大切に。夜はしっかり寝ましょう。

寝る時間をしっかり確保した上でのスケジュールを立てることが大切だね

今ならこうするのに!!!3つの反省点&問題点

偉そうに勉強法を語ってきましたが、私もただの受験生。無駄なことも多くしましたし、後悔もたくさんあります。

その後他の資格試験を受けたり、現在資格ブロガー&ライターを経験してきたりした経験から、「今だったらこうするのに!」と思う点も。

この点を考慮すれば、優秀なみなさんは私なんかよりももっと効率的に宅建の勉強ができると思います。ぜひチェックして、勉強に活かしてください。

- 過去問にもっと早く手を付けるべきだった

- 映像系の学習を取り入れる

- 最初にスケジュールを立てて、守るように学習をすべきだった

過去問にもっと早く手をつけるべきだった

私はテキストをざっと2回読んでから過去問に手をつけたのですが、全体像を把握するだけだったら1回流し読み程度で良かったと思います。

しかも一番最初はノートも丁寧目に書いていたので、実はかなり無駄な時間がありました。

今なら1回流し見をしたら、分野ごと過去問にうつり、過去問→テキストに戻るの学習を繰り返します。

テキストを読んでいるより実際の問題を解いた方が記憶に残りやすく、インプットの効率もいいため、結局今でいうタイパ(タイムパフォーマンス)が良いからです。

私は、過去問を解くのを怖がったりめんどくさがって、楽な勉強法のテキスト読みを続けていた節もあります。より効率的な勉強のために、もう少し早く過去問にとりかかるべきだったなと思います。

映像系の学習を取り入れるべきだった

今勉強をするなら、スキマ時間には一問一答などの問題演習に加えて、YouTubeの動画などを流し見します。

当時は今ほどYouTube自体が発展しておらず、宅建に関するYouTubeチャンネルもなかったと思います。今なら無料でさまざまな情報を得ることができますね。

私は講義を聞くのが苦手で、テキスト&過去問メインの学習法のためメイン教材としては使いませんが、学習の補助としてぜひ取り入れたい教材です。

特に、

「テキストを読んでもよくわからなったところ」

「いまいち覚えにくいところ」

は、YouTubeチャンネルを見て違う視点から学習したいと思います。理解ができないところは、別の言い方をしてもらったり、画像や映像でアプローチをしたりしてみると頭に入ってきやすいですよ。

さらに!2025年なら生成AIも活用します

さらに、今でしたらchatGPTなどの生成AIも活用すると思います。「ここがわからない」「もうちょっと知りたい」という点を調べるなら、生成AIが便利だからです。

AIはcopilotでもGeminiでもなんでもよいですが、聞く際の「プロンプト」はとても重要です。うまく聞かないと嘘の情報が出てきてしまうこともあるので、ある程度AIリテラシーのある方でないと難しい面もあるかもしれません。

最初にスケジュールを立てて、守るように学習をすべきだった

当時の私は勉強の仕方がわからなかったので、やっつけ仕事のような学習法でした。

とにかく急いで勉強すると言った感じで、「全体像をつかむ」と言っていますが、掴み切れていない部分も多々あったと思います。

そんな勉強法だと、試験に学習が間に合うのかどうか、はじめのうちは常に不安でした

今でしたらどれだけ時間がなくても、最初におおよそのスケジュールを立てます。

少なくとも、試験から逆算してこの日までに模試をやる、過去問を仕上げる、この分野のインプットをする、という期日は決めなければならいでしょう。

細かいスケジュールは変化することもありますが、期日だけは守るように勉強することで「勉強が間に合わない」「だらけてしまう」ということはなくなります。

順調にいっていれば、「大丈夫」という励みにもなりますね。

みなさんにはぜひ、自分の可能な勉強時間を把握し、スケジュールを立てて勉強していただきたいなと思います。

独学が不安なあなたへ:おすすめ通信講座「スタディング」という選択肢

ここまで独学での勉強法を中心にお伝えしてきましたが、「やっぱり独学だけだと不安…」「もっと効率的に、最短で合格したい!」と感じている方もいるかもしれません。

そんな方には、通信講座の活用も有効な選択肢の一つです。

中でも、私が特におすすめしたいのが「スタディング」宅建士講座です。

スタディングをおすすめする理由は、私が宅建合格の経験やその後の資格学習を通じて「重要だ」と感じたこと、そして「こうすれば良かった」と反省したポイントを、ほぼ全てカバーできるサービスだからです。

【スタディングがカバーする重要ポイント】

- 【効率的な学習に必要な「全体像の把握」】

- 【消化不良を起こさない「最適な学習ボリューム」】

- 【理解を助ける「分かりやすい映像講義」】

- 【記憶の定着を促す「スキマ時間の徹底活用」機能】

- 【合格に不可欠な「過去問の反復演習」システム】

- 【本番を見据えた「実践的な模試」】

これだけの機能が揃っていながら、通信講座としては破格の14,960円~(月々1,347円税込~)という低価格も大きな魅力です。(※価格は変動する可能性があります)

スタディングの最大の特徴は、学習の全てがスマホやタブレットで完結する点です。1回5分程度から視聴できるコンパクトな講義動画(倍速再生も可能)や、AIが最適なタイミングで復習問題を出題してくれる機能など、忙しい現代人がスキマ時間を最大限に活用して効率的に学習できる工夫が満載です。

正直、私自身が受験生時代にスケジュール管理や苦手分野の把握に苦労した経験から、「これをAIが自動で管理してくれるなんて、どれだけ楽か…!」と感じます。面倒な計画や管理をAIに任せられるので、あなたは学習そのものに集中できます。

もちろん、宅建講座は他にも優れたものが多数ありますが、特に「超短期間での合格」を目指す方や、「スマホ中心で効率的に学習したい」方にとって、スタディングは非常に有力な選択肢だと私は感じます!

わずか30秒で無料登録。実際の講義や教材をお試し利用できますよ。

「通信講座も気になるな」という方は、ぜひ一度、ご自身の目で確かめてみてくださいね。

今なら割引クーポンも配布されているようです!

登録30秒15%OFFクーポン配布中

宅建に1ヶ月半で合格した勉強時間・状況

まずはじめに、私が1ヶ月半で合格した際の勉強時間、会社員としての状況についてご紹介していきます。

ご自身の状況も、この機会に合わせて整理してみてくださいね。

宅建に1ヶ月半で合格した勉強時間

- 総勉強時間は200時間

- 平日は朝勉30分~1時間、夕方3~5時間勉強

- 休日は5時間~10時間勉強

約1ヶ月半、8月末からの50日の期間で私は約200時間勉強をしました。

きちんと学習計画を立てていたわけではありませんでしたが、「最低でも200時間は勉強するぞ!」と目標を立て、1日あたりの勉強時間の目安としていました。

「8月末からの50日で200時間の勉強」というと、

200時間÷50日=4時間/1日

1日4時間の計算ですが、月末月初は23時ごろまで残業があったり土日も予定がある日があったりして、勉強時間がとれる日ととれない日ではムラがあります。

平日は早起きして出勤前に勉強。

秋は繁忙期ではなかったため、月末以外は18時過ぎには退社。そこから日によって異なりますが3~5時間程度は勉強をしていました。

予定のない休日は、図書館で1日中勉強

図書館が閉まってからも勉強したい場合は、マクドナルドやガストなどで勉強をしたこともあります。

この50日間は、後にも先にもないくらい勉強に集中した期間でしたが、勉強に慣れていないので、最長でも10時間程度が限界。

それ以上は頭がぼーっとしてしまい、勉強になりませんでした。

それでも何とか合計で、50日で200時間程度の学習をクリアしました。

200時間はぜひ超えてほしいライン

宅建に必要な学習時間は300~400時間と言われています。

200時間程度は最低ラインでもありますが、初心者からの一発合格が不可能な時間では決してありません。まだ現実的な数字です。

私が合格できたのだから、もっと頭が良く、効率が良い人はさらに短い時間で合格できるだろうとさえ思います。

ネットを探せば、100時間で合格した!という人も見つかるよね

一方で、200時間は心理的に「これだけやったのだから合格できるだろう」と思えるギリギリの勉強時間だとも感じました。

200時間より勉強時間少ないと、当日不安が残る可能性がかなりあります。

受かることももちろんありますが、つぶし切れない不安要素もどうしても増えてしまうでしょう。

勉強は集中力が大切で、時間をかければ良いというものではありません。

しかし、「最低このくらいは」という勉強量は、自分が自信を持って当日試験に挑むためにぜひクリアした方が良いと思います。

その時間が、宅建の場合は200時間程度だと私は感じました。

宅建に1ヶ月半で合格した私の状況

- 法律系試験受験経験なし

- 学生時代の学校の偏差値は48くらい

- 不動産知識もちろんなし。「宅建」は聞いたことがある程度

諸々あって宅建を受験しようと決意した私ですが(詳しくはプロフィールに記載)、仕事は燃料商社の事務員。宅建の知識は全くありませんでした。

その昔、ベストセラーになった「だからあなたも生き抜いて」という本に出てきたのを覚えていたくらい…

不動産知識なし、勉強習慣なし、大学も落ちて浪人して短大。偏差値はいつでも40台。

勉強法はいつも間違ってばかり。先生の授業を聞いていることが苦手で、予備校時代も授業をサボっていた記憶しかありません。

これが当時の私のスペックです。

自分はこれよりはマシかも…と思える方、チャンスです。

ぜひ頑張って合格を目指してください。きっと私よりも少ない労力で合格できるでしょう!

高学歴の方、不動産業界の方、勉強が好きな方、みなさんまいさんより優秀です!自信を持って勉強を始めてください!

1ヶ月ちょっとで合格するには、自信が必要です。根拠はなくてかまいません。「自分ならできる!」と思い込むことが大きな力になりますよ!

とにかく自信を持って、勉強をやり抜くことが大切です

宅建独学200時間でも合格可能!でも不安なら対策を!!

この記事では、法律知識ゼロ・勉強苦手な私が、独学1ヶ月半(約200時間)で宅建に一発合格した具体的な勉強法、成功戦略、そして今だから言える反省点について、詳しくお伝えしてきました。

- 宅建は初心者でも独学・短期間で合格可能!

- 教材は「1冊」に絞り、徹底的にやり込む

- 学習は「全体像把握」→「詳細攻略」の順で効率化

- 「過去問演習」は解くだけでなく、「理解」を深めるツールとして活用

- 「スキマ時間」と「睡眠」を制することが合格への近道

- 「計画性」と「過去問への早期着手」は重要

- 独学が不安なら「通信講座(スタディング等)」も有効な選択肢

- 合格に必要な最低学習時間は「200時間」が一つの目安

- 最も大切なのは「自分を信じて最後までやり抜く」こと!

宅建は合格率15%~17%程度の難関資格であり、ライバルには不動産業界経験者や高学歴の方も多くいます。その中で初心者が短期間で合格を勝ち取るのは、決して簡単なことではありません。しかし、不可能ではないです。

正しい戦略で、効率的な学習法を実践し、諦めずにコツコツ努力を積み重ねれば、合格は着実に近づいてきます。

独学で頑張るあなたは素晴らしいですが、もし少しでも不安があるなら、学習をサポートしてくれる通信講座のようなツールを頼ることも、賢明な判断です。スケジュール管理や苦手分析、映像学習などを活用することで、合格の可能性をさらに高めることができるでしょう。

あなたの状況に合わせて、最適な学習方法を選択し、悔いのないように試験に挑んでください。

この記事が、あなたの宅建合格への一助となれば、これほど嬉しいことはない!心から応援しています!