社労士事務所で働いてみたいけど、仕事は大変なのかな?社労士の勉強もしたい。

社労士事務所は、仕事も適度で勉強にもなる最高の事務所もあれば、大変ですぐに辞めたくなってしまうブラックな事務所もあるよ。

転職前の検討がとても大事です。

こんにちは、資格好き主婦まいです。

私は以前、社労士法人で2年間補助者として働いていました。退職後出産を経て、現在はWeb制作会社のサポートチーム&フリーランスでライター業を兼業しています。

今回は、そんな私が社労士事務所の仕事内容や実態について解説します。

社労士試験受験生で社労士事務所への転職をお考えの方、パートとして事務職や補助者の求人があるけれど、仕事は大変なのかな?と気になっている方は、ぜひチェックしてください。

資格好き主婦のまい(@maisawaco)です。

行政書士、宅建、FP2級、簿記3級、カラーコーディネーター、色彩検定2級、福祉住環境コーディネーターなど15種類の資格を持つ資格好き。

職歴は、商社事務→社労士法人補助者→個人事業主としてライター。

結論からいうと、私個人としては社労士事務所に勤めて本当に良かったと思っています。一緒に入った同期も社労士となり、今も大活躍。

社労士事務所に勤めるメリットは数多くあり、社労士事務所への転職はキャリアアップの1つの手段となります。

一方で、おすすめできるかどうかは、人によります。

ブラックと感じてしまう要因があることは否定できません。

どうして「人による」のか、ブラックな要因があるのか、本文で詳しく解説していきます。

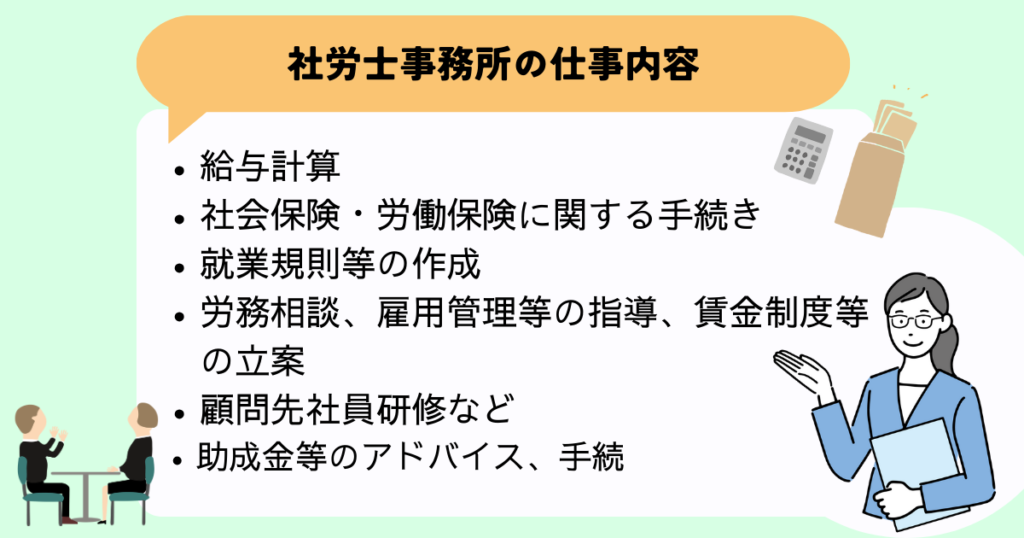

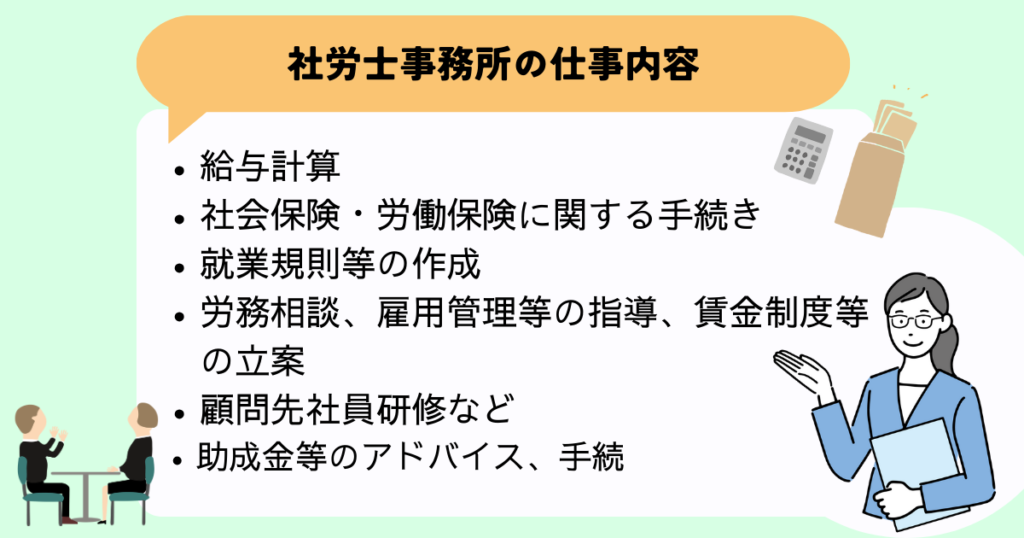

社労士事務所の仕事内容

まず、社労士事務所の仕事内容についてお話します

社労士事務所の仕事内容は、以下の通りです。

・社会保険・労働保険に関する手続き

・就業規則等の作成

・労務相談、雇用管理等の指導、賃金制度等の立案

・給与計算

・顧問先社員研修など

・助成金等のアドバイス、手続

社労士事務所では、社労士の一般的な業務として、社会保険・労務保険に関する手続き代行、就業規則の作成などの仕事をします。

社労士の独占業務ではありませんが、給与計算の請け負いや、助成金の手続き、人事労務全般のコンサルティング業務もあります。

このうち、事務職やパートで補助者をする際に携わることが多いのが、

・給与計算

・社会保険・労働保険に関する手続き

です。

いずれも作業的なものですが、業務量が多く煩雑になりやすい仕事です。

単純に業務量が多く、時間が足りなくなりがちなのが社労士事務所の補助者業務です

将来社労士となるために補助者で入所した場合は、上記すべての補助をする場合もあります。

繁忙期は夏(5~8月)!それ以外は比較的落ち着いていることも

社労士事務所の繁忙期は夏です。

補助者が携わることの多い「社会保険・労働保険に関する手続き」のうち、

・「労働保険の年度更新」

・「社会保険の算定基礎届」

の手続きが、連続して発生するからです。

顧問先の入退社、異動の多い春も忙しいのですが、1年間で最大の繁忙期は初夏となる事務所が多いでしょう。

顧問先が多ければ多いほど、従業員数が多ければ多いほど手続きは煩雑になりがちで、仕事量は膨大になります。

私も夏は毎日21時くらいまで残業でした…。帰宅は日をまたぐという先輩も……

もちろん毎日ではありませんし、残業が発生しない日もあります。6月くらいの1ヶ月間だけバタバタするという話も聞きます。

しかし、春秋冬に比べて夏は忙しいというのは、どの事務所でも同じです。

社労士試験対策や家族の都合などで、「どうしても夏が忙しいのは困る!」という方は、顧問先が多いのに人員が足りていない、忙しそうな社労士事務所への就職は避けた方が無難です。

算定は7月には終わるはずなので、試験日ギリギリまで忙しいということはないけれど、社労士受験生の人は確認した方が良いですね

社労士事務所はきつい&ブラック気味なところが多い理由5選

さて、社労士事務所の仕事内容のイメージがつかめたところで、社労士事務所がブラックと言われる理由を見ていきましょう。

理由は以下の5つ。

- 社労士事務所は基本小さな組織=事務所方針は所長次第

- 業務量と報酬が見合わない

- ストイックな精神をを求められる

- 給与計算など、アウトソーシング事業も多い=自社で行うよりも納期や責任がシビア

- 法改正など基礎知識は本人に任せられることも=勤務時間外も勉強が必要

順番にみていきます。

社労士事務所の方針は所長次第

社労士事務所の多くは、数名~十数名程度の小規模な組織です。

所長の先生と奥様だけでやられている事務所もありますし、グループでは100名を超えるところもありますが、いずれにせよ他の業種と比較して小規模であることには変わりありません。

組織は小さいと、トップダウン的な体系になりがちです。つまり、所長の考えにすべてが左右されてしまうのです。

所員に優しく、福利厚生もしっかりしている事務所もあれば、ワンマンでやりたい放題の事務所もあります。

また、小さな組織は、トップ以外にも主要な従業員の雰囲気で職場の環境ががかわってしまいます。

「お局様がいじわるで仕事を教えてくれない」「所長の奥様に嫌われたら終わり」なんてことも、実はよく聞く話。

所長や古くからいる人の性格が悪いと、人間関係がギスギスしたり、新人への教育が行き届かない(全く引継ぎをしてくれないなど)ということも考えられるのです。

人間的に優しい人がトップにいればうまくまわることが多いですが、士業の先生の中には少々変わっている人も多く、仕事ができても人柄が良いわけではない場合も。

たとえ優しい所長でも業務が忙しく、従業員のことまで気が回らない方もいるので、社労士事業所はどうしてもブラックになりがちです。

業務量と報酬が見合わない

業務量と報酬が見合わないために、「ブラックだ」と感じることもあります。

社労士事務所は、基本的には儲かる業種ではありません。

もちろん、「大儲け」されている事務所もありますが、全体的には地道でとても堅実な業種です。

社労士事務所の収入源のメインは、給与計算や手続き業務を含めた毎月の顧問料になります。この顧問料は契約先の企業の規模や受託業務に合わせて変わり、ある程度の収入は確保できます。

ただ、この顧問料の中身は、書類の作成や毎月の計算業務といった作業工数や人件費=コストがかかるものが多く、月々の利益は限られています。

コンサル契約で利益の多い顧問料をもらっている、助成金の着手金、成功報酬などによって大きな利益を得ているという事務所もあります。しかし、その他の多くの事務所は大企業や儲かっている中小企業よりはボーナスやインセンティブの部分は低めになる傾向。

安定感のある業界ですが、事務所によっては一般的な企業に勤めていた方が収入が狙える可能性が高いでしょう。

補助者やパートの場合も、多くは平均的な月給・時給よりは高くなりますが、その分専門性も求められるため、仕事量に見合ったお給料ではないと感じる場合も。

業務量と報酬を比較した際に、「ブラックだ」と感じる人も多いのです。

ストイックな精神を求められる

社労士に限らず、士業を志す人はストイックな人が多い傾向です。

そのため、ブラック気味な事柄も所長自身がブラックと認識していない場合も。

経営者というのは、事業を継続するためにさまざまな努力をしなければなりません。お客さんがすぐに来てほしいと連絡すれば、たとえ業務時間外でもかけつけたり、無理難題もなんとかして解決したり……多くの経営者は大変な経験を経て事業を安定させていきます。

加えて社労士などの士業の先生は、勉強をすることにも努力を惜しみません。受験生の頃から膨大な知識を必要としますが、社労士になってからも絶えず勉強をし続けなければ仕事にならないのです。

自分自身が何年もストイックな姿勢を「当たり前」としているため、同じくらいの努力を無意識に従業員に求める先生もいます。

「アンテナを張って勉強しておけ」

「顧問先に失礼のないように、すぐ対応しろ!」

このように、常に高いレベルを求められるために、いつの間にかブラック化しているという場合も。

先生方はあまりにも高いレベルを求めていることに気づかず、ブラックだとは思っていないケースもあります。

社労士事務所の仕事はシビアでミスが許されない

社労士事務所の仕事は、細かい上に責任を伴うものばかりです。社労士先生の扱う業務だけでなく、補助者、事務員の仕事にも正確性と専門性が求められます。

例えば同じ給与計算でも、自社の総務が行う場合と社労士事務所に外注した場合では、誤りがあった場合に責任の重さが変わってきます。

顧客はお金を払って専門家に任せているため、基本的に間違いは許されません。それでも間違いがあった場合は、事務所としての責任であり、しっかりとした対応が求められます。

給与計算や各種手続きなどは補助者や事務員の仕事である場合が多いですが、業務量も膨大になりがちな上に責任も伴うため、総務や経理の経験者でもちょっと違う雰囲気を味わうかもしれません。

納期や責任がシビアなために、ブラックであると感じる場合もあります。

勤務時間外に勉強が必要なことも

事務員でも社労士事務所で働くということは、ある程度専門知識が必要です。時には自分で勉強しなければついていけない時もあり、その面でブラック感を感じることもあります。

え、だって募集要項に「未経験者歓迎」「専門知識は必要ありません」って書いてあったよ

確かに、入社時は未経験でOKだけど、勉強しないとミスに繋がるから最低限の専門知識は必須だよ

単純な給与計算でも、押さえておかなければならない点は何か所もあります。また社会保険関係や税務関係で法改正があった場合は、速やかに反映しなければなりません。

私の勤めていた事務所も勉強会があったり、ミーティングでの伝達があったりしまましたが、基本的には自分たちでアンテナを張っていなければなりませんでした。「知らなかった」はミスに繋がり、結局自分を苦しめるからです。

事務所によっては、所長や勤務社労士からのフォローが乏しく、自分で勉強しなければならないケースもあるかと思います。そういった事務所で勤務する場合は、業務時間外の仕事(勉強など)も増え、ブラック感を感じることになるでしょう。

【対策】ブラックかどうかは事務所による

社労士事務所がブラックと言われる理由をみてきました。社労士事務所はその特徴ゆえに、ブラックになりがちな場所です。でも一方で「すごく楽しい」「社労士事務所に勤めて良かった」という人も存在します。

良い社労士事務所もある

もちろん社労士事務所にも良い職場はあります。職場環境は結局は人間関係によるものが大きいので、所長が温和な人であったり、ほかの従業員の方との人間関係が良好であればとても過ごしやすいです。。

私が今の会社で関わっている社労士事務所は、利益を社員給与にどんどん還元。なんと所長よりも事務員さんの方が給与が高いこともあるそうです。

勉強は必要ですが、補助者・事務員は業務時間内に行えばよく、残業も少な目でとても仕事がしやすそうな環境でした。

残業がない、もしくはたまに1時間程度残業すれば良い程度で高収入だったらあまりブラック感は感じないですよね。

私が勤めていた職場も、今は従業員が増えてとっても楽になったみたいです

適正な人数で楽しくお仕事できればいいよね

やりたい仕事をさせてもらえるか

社労士事務所に事務員、補助者として勤務する場合は、自分の希望する仕事内容かどうかも大事です。

例えば「パートで融通が利く仕事が良い」なら、給与計算や手続き業務などルーティンワーク中心がいいですよね。

逆に補助者として経験を積んで社労士を目指す場合は、顧客と関わりのある相談業務や勉強になる手続き、申請等の業務を経験したいかも知れません。

良い事務所かどうかは面接してみることが大切

自分の希望する仕事ができるかどうかは、求人票をしっかり確認したうえで、実際に面接をしてみることが大切です。

職場の人間関係や雰囲気がどうかは、働いてみないとわからない面もありますが、面接で感じ取れることもあります。相性もあるので、「何か違うな」と思ったらやめた方がいいことも。

面接の際は給与面や残業時間、人間関係など、聞きにくいことも突っ込んで聞いてみることも大事です。「長く働きたいので詳しく知りたい!」と伝えれば、健全な会社であれば正直に答えてくれます。

求人票ではわからないこともあるので、しっかりと質問をしましょう。

社労士事務所や税理士事務所、会計部門・人事部門への転職を考えているのであれば、専門のエージェントを使ってより自分に合った企業を見つけるのも手段の1つです。

ヒュープロなら、求職者が求める情報を事務所の代表や経営者に直接ヒアリングを行ってもらえます。

試験前にどのくらい勉強時間が取れるかとか、給与はどれくらいなのかとか聞きたいことがたくさんある!

「妥協してブラックな事務所に当たってしまったらどうしよう」と不安を抱えている方は、ぜひプロのエージェントを頼り、充実した職場を見つけましょう!

パートや補助者でも専門知識は必要

勤務してからの「こんなはずじゃなかった!」を防ぐために、基本的にはパートや補助者でも社会保険や労務関係、給与計算などの専門知識が必要になることは知っていてほしいです。

入ってから覚えていく&基礎知識でOK

専門知識といっても社労士試験を受験するような膨大な知識は必要ありません。ただ最低限の基礎知識や、業務に関する注意点を押さえておく必要があります。

でも、基本的に「初心者歓迎」の求人であれば、入社してから覚えていけば良いと思います。(これも事務所次第なんですが)

どんな業務を任せられるのかわからないので、面接時に指示のない限り事前に勉強する必要はないんじゃないかな

ただ、入ってから「勉強することが多すぎる!」「諸々覚えきれない!」「もっと単純作業かと思った!」というギャップを感じることがあるかもしれないので、そこのとこだけはご注意を。覚えることは…普通の事務よりは多いかも…。

おすすめできるのは、向上心のある人、社労士志望、実生活に活かしたい人

社労士事務所は確かにブラックなところもあります。でも私は実際に勤務してみて、人によってはおすすめできる職場だなと思います。

社労士事務所をおすすめできるのはこんな人

- 向上心のある人

- 社労士になりたい人

- 社会保険、労務の知識を実生活や今後に生かしたい人

以上の方にはとても合っています。

社労士事務所勤務は勉強になる

社労士事務所で働くことはとても勉強になります。

社労士業務で扱う、社会保険関連、労務関連の知識はつきますし、良い先生に巡り合えればその営業能力や、コンサルティング能力に感銘を受けることもあります。

業務については雇用保険の関係など、外部の研修に行くこともありますよ

私は商社の事務員を7年間経験しましたが、業務内容や仕事の仕方などは、2年勤めた社労士事務所から得たものの方が多かったです。

バリバリ働く女性の姿に憧れる

社労士は士業の中でも女性の割合が高く、バリバリ働かれている先生を目にする機会も多いです。とても頼もしくてかっこいいのでいい刺激をもらえますよ。

向上心の高い方は、社労士事務所で働きながら自分の能力を上げたり、社労士や他分野の勉強を始めるなど前向きな成果がきっと出ると思います。

仕事をかっこ良くこなす人に憧れる方は、とても良い刺激を受けることができます。仕事やプライベートの両立等学ぶことも多いでしょう。

社労士になりたい人は社労士事務所への転職はアリ

社労士志望の方、受験生や、資格はあるけれど未経験という方の社労士事務所への転職は、私はアリだと思います。

まず実務経験が積めますし、資格があれば事務指定講習費用を事務所が出してくれる場合もあるかもしれません。

何より長年のノウハウは資格を取得しただけでは身に着けられないため、事務所に入って実践で学ぶのが近道だと思います。

私は勤務社労士の先生が何名もいる社労士法人に勤めていましたが、自分がもし資格を取って開業しても「この法人には一生勝てない」と思いました(私がめちゃくちゃ弱気なのもあります)。組織力とノウハウが桁違い。

社労士はすぐに独立開業ももちろん可能ですが、実績のある事務所で経験を積む方が、経験値を格段に上げることができ、リスクも少ないです。

社労士受験生の方は、わからないところを教えてもらうこともできますよ。

その場合はもちろん事務所選びは慎重に。

特に社労士試験の直前期とされている5月〜は社労士事務所は繁忙期になります。繁忙期でも残業等にならないようなホワイトな事務所を探すことがとっても大事ですね。

社会保険等の知識は実生活や今後に生かせる

社労士事務所で勤務して得た知識は、実生活や今後に生かすことができます。仕事にスキルアップやメリットを求めている方にも社労士事務所はお勧めできます。

社労士事務所で扱う社会保険や労務の知識は、人が生きていく中であったり、雇用される中で必要な知識でもあります。そういったことを身に着けられると、自分の年金のことであったり、別の会社で勤務したりするときに役立ちます。

主婦の方であったら、夫の勤め先での労務問題などについてもアドバイスできるかもしれません。

法や制度改正の最新知識が得られるため、社会保険、労働保険関係で損や失敗をすることもなくなります

また転職する場合にも、社労士事務所での経験は評価されます。特に一般事務や総務職などでは、労務や給与計算などの専門知識が高評価となります。

人によっては企業の人事・労務・総務がおすすめなことも

社労士の仕事自体はおすすめですが、これから社労士の受験を考えている方は少し注意が必要です。

受験に限ると勤める事務所によっては受験前と繁忙期が重なり、勉強をしたいのに残業ばかり…ということになってしまうことも。

労働保険の年度更新、社会保険の算定と忙しい時期が続くよ

もしも現在人事や総務として社会保険や労務関係の仕事をしていない場合は、企業の人事課や総務課に勤め、社労士の資格と手続きの経験を積むという方法もあります。

社労士資格って私の持っている行政書士とは違って、企業に勤めながら資格を活かせる点が大きなメリットの一つだよね。

社労士資格をどう活かすかはその人次第なので、自分が働きやすい、勉強しやすいコースを選ぶのが一番だと思います。

一般企業で社労士資格を取得している方も大勢いるので安心ですよ。

社労士事務所はブラックな要素もあるけど、向いている人もいる

社労士事務所がブラックと言われる理由と、社労士事務所勤務に向いている人はどういった人かをみてきました。

社労士事務所についておさらい

【社労士事務所はこんなところ】

- 社労士事務所はブラック気味なところが多い

- 事務が大変かどうかは事務所による

- パートや補助者でも専門知識が必要になる

- 向上心のある人、社労士志望、実生活に活かしたい人にはおすすめ

社労士事務所がブラックと言われてしまう理由はこんな感じだったね

【社労士事務所がブラックと言われる理由】

- 社労士事務所は基本は零細〜中小企業=事務所方針は所長次第

- 基本的には儲からない

- 士業を志す人はストイックな人が多い=ブラックという認識がない

- 給与計算など、アウトソーシング事業=自社で行うよりも納期や責任がシビア

- 法改正など基礎知識は本人に任せられることも=勤務時間外に勉強が必要

そして社労士事務所勤務に向いている人はこんな人でした

【社労士事務所勤務に向いている人】

- 向上心のある人

- 社労士になりたい人

- 社会保険、労務の知識を実生活や今後に生かしたい人

私は社労士法人に勤めて退職もしていますが、ブラックと言われる理由も、実際にはいろいろな事務所があるということも体験しています。

結論はやはり、大変ではあるけどやりがいもあり、向いている人もいるということです。

社労士事務所で働くのをためらっている方は、ぜひ面接だけでもしてみることをおすすめしたいと思います。

みなさんが、良い事務所に巡り合えますように!

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。